Hintergründe der geplanten Erweiterung der Bucerius Law School im an der Jungiusstraße und an der Marseiller Promenade in Hamburg

Der folgende Text wurde veröffentlicht in:

Grüner Anzeiger für Pflanze und Garten 3/2024, S. 32-33

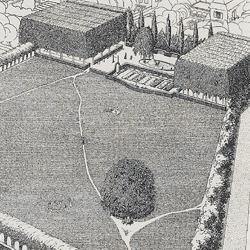

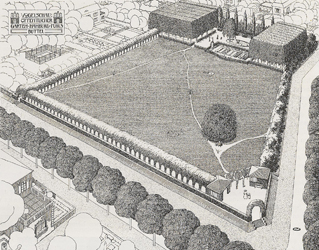

Kaum eine Parkanlage hat eine ähnlich reiche Vergangenheit: Der Hamburger Wallringpark, offiziell „Planten un Blomen“ benannt, ist seit seiner Entstehung vor rund 200 Jahren immer wieder grundlegend überformt worden, beginnend mit der Internationalen Gartenbau-Ausstellung 1869 und folgend mit vielen weiteren bis zur IGA 1973. Seit gut 50 Jahren ist hier Schluss mit Ausstellungen, doch Überformungen und Weiterentwicklungen reißen nicht ab, zuletzt mit einer 1,4 Hektar großen Parkerweiterung infolge des Rückbaus der ehemaligen Marseiller Straße nördlich des Alten Botanischen Gartens, eingeweiht 2023. So schön in Zeiten von Flächenfraß in den Großstädten so eine Parkerweiterung auch ist, es lohnt sich, dem geschenkten Gaul einmal ins Maul zu schauen. Denn nur wenige Meter entfernt wird die Grünfläche schon wieder beschnitten, durch Neubauten einer privaten Universität. Was aber haben die beiden Dinge miteinander zu tun?

Die von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius betriebene Bucerius Law School (BLS) residiert seit dem Jahr 2000 in den Gebäuden der ehemaligen Botanischen Institute der Stadt Hamburg, direkt angrenzend an die damalige Marseiller Straße. Die Hansestadt war froh um den Verkauf des Geländes, wurde sie damit doch die Sorge um die Pflege der denkmalgeschützten gründerzeitlichen Institutsgebäude los. Den Neubau eines Auditoriums auf dem Campus im Jahr 2003 winkte man mittels Befreiungen vom geltenden Bebauungsplan, der hier „Grünfläche“ und „Parkanlage“ auswies, durch. Die denkmalgeschützten Schaugewächshäuser der IGA 63 erwarb die ZEIT-Stiftung „zur Arrondierung ihrer Liegenschaft“ Ende 2004.[1] Die Errichtung der fünfgeschossigen „Deutsche Bank Hall“ auf tausend Quadratmetern Grundfläche im Jahr 2007 wurde mittels weiterer Befreiungen ermöglicht.

Schon im Vorfeld der Rückbauüberlegungen zur Marseiller Straße um 2014 erging daher – so informierte Quellen der zuständigen Verwaltungen – an die ZEIT-Stiftung die Frage, ob sie eventuell weitere Erweiterungen plane, die man auf einem Teil der neuen Parkfläche realisieren könne. Noch Ende 2016 wurde der ZEIT-Stiftung diese Erweiterungsmöglichkeit eingeräumt,[2] von der sie aber keinen Gebrauch machte.

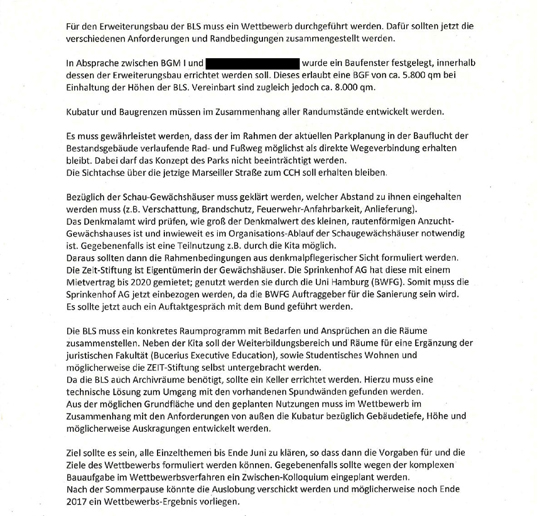

Wenige Monate darauf aber meldet sie doch Baubedarf an: In Absprache mit dem Stab des damaligen Bürgermeisters Olaf Scholz seien 8.000 m² Bruttogeschossflächen (BGF) vereinbart, obwohl nur rund 5.800 m² BGF zulässig seien.[3] – Hoppla!

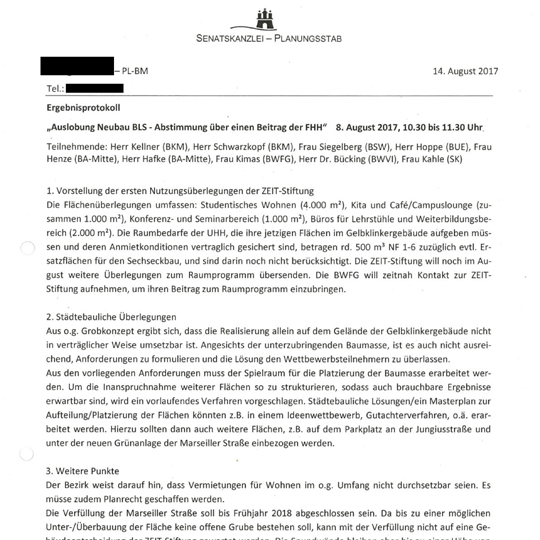

Offenbar ist die ZEIT-Stiftung zu diesem Zeitpunkt selbst überfragt, was damit anzufangen sei, rechnet erstmal mit 4.000 m² für studentisches Wohnen und den Rest für anderes.[4] Da so viel Wohnfläche aber laut zuständigem Bezirksamt „nicht durchsetzbar“ sei,[5] verschwindet diese Nutzungsform bald darauf aus den Bedarfsermittlungen. Erstaunlicherweise führt dies jedoch nicht dazu, dass die angeblich nötige BGF um die Höhe des gestrichenen Wohnbedarfs sinkt, sie wird mit 8.000 m² weitergeführt.[6]

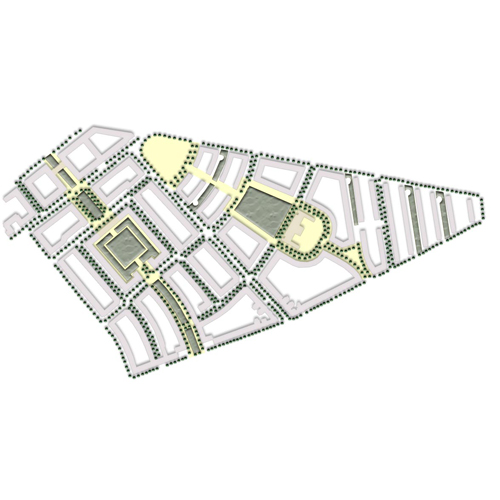

Ginge alles nachvollziehbar zu, so hätte die benötigte Raumfläche nun gerade mal 4.000 m² betragen müssen (Achttausend minus Viertausend sind doch Viertausend?). Stattdessen sollen 5.700 m² erlaubt werden, aber, um es einigermaßen denkmalverträglich zu gestalten, auf zwei Baufelder verteilt werden. Dies wird die Vorgabe eines hochbaulichen Realisierungswettbewerbs im Jahr 2021, der eine qualitätvolle Bebauung sicherstellen soll.[7]

Der Siegerentwurf des Hamburger Büros Kraus Schönberg Architekten aber übersteigt diese Wettbewerbsvorgabe deutlich und beläuft sich nach einigen Optimierungsschleifen zum Januar 2023 auf über 7.200 m² BGF. Nicht zu vergessen zusätzlich knapp 2.200 m² unterirdisch,[8] zusammen stolze 9.440 m².

Solcher Erfolg wäre einer Universität zu gönnen, würden Quadratmeter nicht unweigerlich Bauhöhen und Volumen bedeuten, die am Wallhang und insbesondere hinter den Schaugewächshäusern aufragen und deren diffizil gefaltete Firstlinie mit einem horizontalen Riegel zerstören. Wie ein Symbol für die Intransparenz, mit der dieser Eingriff und sein Zustandekommen kaschiert werden sollen, hüllen Kraus Schönberg Architekten in ihrer Visualisierung den fünfgeschossigen Neubau in dichten Hamburger Nebel, er lässt sich hinter den Schaugewächshäusern kaum ausmachen.[9]

Der ehrenhafte Versuch, durch Verteilung der erstaunlichen Baumasse auf nun zwei Felder die Auswirkungen auf den Park zu verringern, hat ein neues Problem geschaffen, den historischen Wall an der Stelle „Quellgrund“ mit seinem wertvollen Baumbestand und einem Schatz historischer Wege und Stinzenpflanzen mit einer Tiefgarage bedrängend, über der sich ein siebengeschossiger (!) skulpturaler Bau in den Himmel schrauben soll. Er wird als Komplettierung des Ensembles gefeiert.[10]

Hinter vorgehaltener Hand heißt es in den betroffenen Verwaltungen, die diese Erweiterungen aus fachlicher Sicht natürlich auch nicht begrüßen, aber doch genehmigen, man könne nun mal nicht anders, das Ganze sei „politisch entschieden“ worden. Doch da sich die drei Senatorinnen und Senatoren, die dies angeblich miteinander vereinbart haben, dazu nicht bekennen, scheint es keine Verantwortlichen zu geben.

Auf der mittlerweile zweiten Öffentlichkeitsveranstaltung mit dem Titel „Wachsende Stadt – schrumpfender Park?“ im März 2024 [11] wurde durch den Autor belegt, wie unglaubwürdig diese angeblichen Raumbedarfe von Anfang an waren; wie die das Planungsvorhaben kritisch begleitenden Verbände über ein Jahr lang in einem Pingpong zwischen Bezirksamt und Vorhabenträgerin hingehalten wurden; wie bis zuletzt Einladungen an Bezirksamt und Kulturbehörde zur Teilnahme an der genannten Öffentlichkeitsveranstaltung unbeantwortet blieben und erst unter der Erwartung einer größeren Teilnehmerzahl in letzter Minute angenommen wurden, plötzlich mit so lang versprochenen Unterlagen in der Hand. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte zeigte sich von dieser Kritik unbeeindruckt, die Zeit-Stiftung verwies auf ihr wohltätiges Engagement.

Und ja, der Name Bucerius hat in Hamburg einen guten Klang, war Gerd Bucerius nicht nur Bürgerschaftsabgeordneter, kurzzeitig Bausenator und ein überaus erfolgreicher Zeitungsmann, sondern auch Ehrenbürger der Hansestadt und mit seiner Frau Gründer der wohltätigen ZEIT-Stiftung. Diese Stiftung betreibt nicht nur die renommierte Law School, sondern auch das bedeutende Ausstellungshaus „Bucerius Kunst Forum“, sie fördert die Sanierung bedeutender Sakralbauten in Norddeutschland und sponsert zahlreiche Kulturevents in der Hansestadt. Kein Wunder, dass sich Kritiker schwer damit tun, gegenzuhalten.

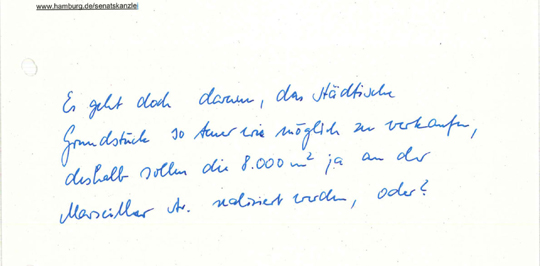

Ob, wie eine handschriftliche Notiz in den Akten des Denkmalschutzamts im Jahr 2017 irritiert fragt, es nicht eigentlich darum ginge, durch eine Grundstücksveräußerung den Umbau der Marseiller Straße zu einem Park zu finanzieren?

„Es geht doch darum, das städtische Grundstück so teuer wie möglich zu verkaufen, deshalb sollen die 8.000 m² ja an der Marseiller Straße realisiert werden, oder?“ [12]

Ein solcher versuchter Deal würde die enorme von der Stadt in Aussicht gestellte BGF erklären und auch, warum die ZEIT-Stiftung so offenkundig unvorbereitet mit irgendwelchen Raumbedarfen operierte. Sollte es der ZEIT-Stiftung mit ihrem Pool hervorragender Juristen gelungen sein, das 8.000 m²-Erweiterungsangebot der Stadt als Erlaubnis für eine Neubebauung auf bereits eigenem Grund zu nutzen, für den mehr als 5.800 m² sonst nicht zulässig gewesen wären, würde dies die von Anfang an nicht zueinander passenden Zahlen erklären. Und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war, konnte die Stadt wenig mehr tun, als den Schaden durch die Vorgabe eines Realisierungswettbewerbs und einer Verteilung auf zwei Baufelder zu begrenzen.

Der Skandal ist nicht, dass wieder einmal ein Stück historischer innerstädtischer Parkanlage preisgegeben wird, dass es Hamburgs identitätsstiftendes Grünes Wohnzimmer betrifft und sogar ausgerechnet den ältesten Teil darin, sondern dass dies mit dem Segen der angeblich unabhängigen städtischen Verwaltungen geschieht. Denkmalschutz, Naturschutz und Erholung im Grünen sind wahrlich nicht die einzigen Schutzgüter einer Gesellschaft und können, ja müssen manchmal zugunsten anderer Entwicklungen beschnitten werden. Nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die politisch Verantwortlichen glauben, in dieser noch immer nebligen Verknüpfung von Parkerweiterung und Baugenehmigung im Sinne der Stadt gehandelt zu haben und dass es lediglich schief ging. Doch wenn Politik ihre Abwägungen oder auch Fehler nicht benennt, wenn Bezirksämter sich zum Ausführungsorgan privater Vorhabenträger machen, eine Kulturbehörde vergisst, wozu der Umgebungsschutz von Denkmalen dient und eine Umweltbehörde nicht das öffentliche Erholungsinteresse und den Schatz seiner Parks verteidigt, dann werden mit Intransparenz und falschverstandener Loyalität wichtige demokratische Prinzipien aufgegeben, wo der Ort für die vielbeschworene Zivilcourage wäre.

Die Politik muss um vieles Sorge tragen; die ZEIT-Stiftung hat vor allem eines zu verlieren: Ihren guten Namen. Politik und Verwaltung haben ihr mindestens dabei einen Bärendienst erwiesen.

[1] Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft Haushaltsplan 2005/2006 hier: Einrichtung eines neuen Einnahmetitels für Erlöse aus dem Verkauf des Schaugewächshauses (https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/17186/haushaltsplan_2005_2006_hier_einrichtung_eines_neuen_einnahmetitels_fuer_erloese_aus_dem_verkauf_des_schaugewaechshauses.pdf, Abruf vom 7.4.2024)

[2] Denkmalschutzamt Hamburg, 39-108.187 Unterakte 1 – Erweiterung Bucerus Law School (im Folgenden 39-108.187), hier: Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, Drucksache-Nr. 21-3632 vom 12.10.2017

[3] 39-108.187, Vermerk der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) vom 7.3.2017

[4] 39-108.187, Senatskanzlei, Ergebnisprotokoll zur Auslobung Neubau BLS vom 14.8.2017

[5] ebenda

[6] 39-108.187, Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, Drucksache-Nr. 21-3632 vom 12.10.2017

[7] Bezirksversammlung Hamburg-Mitte, 22-1727, Bebauungsplan-Entwurf Neustadt 51 / St. Pauli 46 „Erweiterung Bucerius Law School“ Zustimmung zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens (https://bv-hh.de/hamburg-mitte/documents/bebauungsplan-entwurf-neustadt-51-st-pauli-46-erweiterung-bucerius-law-school-zustimmung-zur-einleitung-eines-bebauungsplanverfahrens-33843, Abruf vom 7.4.2024)

[8] Bezirksamt Hamburg-Mitte, Präsentation zur öffentlichen Plandiskussion zum Bebauungsplan-Entwurf Neustadt 51/St. Pauli 46 „Erweiterung Bucerius Law School“ am 16.1.2023

[9] https://www.hamburg.de/contentblob/16840842/63ed6ce202f6b3b56c455f1d40f1c34d/data/ns51-sp46-oepd-pppfolien.pdf, Abruf vom 7.4.2024

[10] BLS, Erweiterung der Bucerius Law School (https://www.law-school.de/erweiterung, Abruf vom 7.4.2024)

[11] Denkmalverein Hamburg Führung, Vorträge und Diskussion: „Wachsende Stadt – schrumpfender Park II“ (https://www.denkmalverein.de/angebote/veranstaltungen/veranstaltungen/fuehrung-vortraege-und-diskussion-wachsende-stadt-schrumpfender-park, Abruf vom 7.4.2024)

[12] 39-108.187, Anonymer handschriftlicher Eintrag auf einem Schreiben der Senatskanzlei vom 4.8.2017