Harburger Gartenkunst & Hölschers Nachlass

In: Helms-Museum aktuell Nr. 27/ Sept. 2012

F. Georg und Ferdinand Hölscher waren als Schöpfer des Harburger Stadtparks und als erfolgreiche Gartenarchitekten weit über Harburgs Grenzen hinaus geschätzt. Seit kurzem verfügt das Helms-Museum über den Nachlass der beiden Gartenkünstler, der neue Einblicke in ihr Schaffen erlaubt. Dass ihr Stadtpark ein ganz besonderes

Kleinod des Hamburger Südens darstellt, wissen die Harburger schon lange. Und Vielen ist auch bekannt, dass dieser Erholungspark, der täglich hunderte von Besuchern anzieht, mit dem Namen Hölscher eng verknüpft ist. Denn es waren F. Georg und Ferdinand Hölscher, Vater und Sohn, die den Stadtpark über Jahrzehnte formten und entwickelten. Die Wenigsten aber wissen um die kunsthistorische Bedeutung dieses Parks, der 1913 als ‚Kaiser-Wilhelm-Anlagen‘ begonnen, in einem gelungenen Zusammenspiel landschaftlicher und geometrischer Formen bis in die 1950er Jahre um den Außenmühlenteich herum wuchs.

F. Georg Hölscher (1866-1932) zählte zu den herausragenden Gartengestaltern seiner Zeit. Im wirtschaftlich aufblühenden Harburg setzte er sich mit unermüdlichem

Fleiß und künstlerischem Blick in kurzer Zeit an die Spitze der dortigen Gärtnerzunft. Er plante die Gestaltung des Harburger Schwarzenbergparks, organisierte Gartenbauausstellungen und entwarf Kriegsgräberstätten in Flandern. Hölscher zählte zu den Rebellen unter den Gartengestaltern, die mit geometrisch-funktionalen

Gartenräumen eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen für den ‚einfachen Mann‘ anbieten wollten. Ein sozialer Anspruch, dem Harburg auch seinen Stadtpark mit Sportanlagen, Liegewiesen, Aussichtspunkten, Schwimmbad und Kleingartenkolonien verdankt. Für seine Verdienste wurde er 1914 zum „Königl. Preuß. Gartendirektor“

ernannt.

Unterstützung erhielt Hölscher von seinem Sohn Ferdinand (1891-1976), der nach einer Ausbildung zum Dipl. Garten-Inspektor 1920 dem väterlichen Geschäft beitrat. Als „F. u. G. Hölscher, Gartenbau, Hannover – Harburg“ waren Vater und Sohn im Auftrag der Stadt Harburg und für viele private Bauherren tätig. Ferdinand Hölscher übernahm 1929 die

Leitung des neugegründeten Garten- und Friedhofsamtes Harburg-Wilhelmsburg und konnte auch in dieser Funktion die behutsame Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen lenken.

Trotz ihrer Bedeutung stehen eine systematische Untersuchung und ein Werkverzeichnis dieser beiden Harburger Gartenkünstler bislang aus. Während ihre Arbeiten für den Harburger Stadtpark und den Schulgarten relativ gut überliefert sind, sind Nachrichten über ihre Bauvorhaben für private Auftraggeber nur vereinzelt erhalten. Der nun aus dem Familienbesitz Hölscher dem Helms-Museum übertragene Nachlass stellt einen wahren Schatz für die Baugeschichte Harburgs und die Geschichte der Reformgartenkunst

dar. In einer Vielzahl von Entwurfs- und Schauplänen, Fotografien und Schriftdokumenten wird der Wirkungskreis dieser beiden Harburger Urgesteine deutlich und lässt noch manchen überraschenden Gartenfund, eben einen ‚echten Hölscher‘, erwarten.

„Ins Grüne, ins Blaue“. Eneroths Gartenreisen

Dieser Artikel ist erschien in

Hubertus Fischer, sigrid Thielking, Joachim Wolschke-Bulmahn (Hg.), Reisen in Parks und Gärten : Umrisse einer Rezeptions- und Imaginationsgeschichte, München 2012,

S. 427-444.

Im Sommer 1856 tritt der 31-jährige Olof Eneroth „eine Reise nach Norrland (den nördlichsten Landesteil Schwedens, J.S.) und über die Berge nach Norwegen“ an, „um die nordische Natur und die kulturellen Bedingungen in dieser Nördlichen Gegend kennenzulernen“. [1]

Dieses nur bruchstückhaft überlieferte Ereignis nimmt eine Sonderstellung unter Eneroths zahlreichen Reisen ein, denn es findet noch unter dem Eindruck des Scheiterns einer Beziehung zur schwedischen Schriftstellerin Thekla Knös (1815-1880) statt. Jahre später berichtet er einer gemeinsamen Freundin: „Wåra vågar skildes. Jag fick gå ensam ‚ins grüne hinein’. ‚Ins blaue hinein’.“ (Unsere Wege trennten sich. Ich ging einsam ‚ins Grüne hinein“. „Ins Blaue hinein.“) [2]

Eneroth konnte darauf rechnen, dass die Adressantin des Schreibens, die schwedische Schriftstellerin Lotten von Kræmer (1828-1912), das deutsche Zitat einordnen konnte. Es entstammte der imaginären Reisebeschreibung „Das alte Buch und die Reise ins Blaue hinein“ von Ludwig Tieck. [3] Mit dem Verweis auf Tiecks Märchennovelle wollte Eneroth wohl humorvoll überspielen, mit welchem Ernst er sich im Alleingang der Veredlung der Welt durch Gartenkultur verschrieb.

In seinem Schaffen nimmt der Versuch, den Menschen im Wechselspiel mit der Kultivierung der Natur zu bilden, eine zentrale Stellung ein. Mehr als in seinen praktischen Arbeiten als Garteninspektor und Gartengestalter in verschiedenen Guts- und Schlossgärten sowie als Gartendirektor der staatlichen Eisenbahn hat er sich als Literat hervorgetan: Sein Œuvre umfasst mehrbändige Werke zur Gartenkultur, Pädagogik, Literatur und Kunst, ebenso wie autobiografische Prosa, ein Gesangbuch und Essays zur Stellung der Frauen in der Gesellschaft. In Schweden gehörte er zu den bekanntesten Gartenautoren des 19. Jahrhunderts. Für das Heldenepos „Seekönig Hake“ sowie kürzere Gedichte wurde er von der „Svenska Akademien“ (Schwedische Akademie in Stockholm, die heute u. a. die Nobelpreise verleiht), zweimal ausgezeichnet. Viele seiner Werke beruhen auf Reiseerfahrungen. [4]

In Eneroths Gartenreisen und ihrer literarischen Bearbeitung zeigen sich kaleidoskopartig regionale und narrative Differenzen in je unterschiedlichen Themengebieten, die Rückschlüsse auf sein Natur- und Kulturverständnis erlauben.

1 Reiseroute und Lebensweg

Als der 44-jährige Eneroth in einer autobiografischen Skizze sein Leben niederschrieb, war die Zeit seiner großen Reisen bereits vorbei, denn ein Nervenleiden fesselte ihn zunehmend an seine Wohnung. Der Besuch von Gärten, Parks und Kulturlandschaften war bis dahin ein fester Bestandteil seines Lebens gewesen, und er versäumte nicht, in seiner Lebensbeschreibung auf jede Auslandsreise hinzuweisen, die er unternommen hatte.

In Stockholm aufgewachsen, hatte er während seiner Studienzeit an der Universität Uppsala 1845-47 Reisen nach Dänemark und Norwegen unternommen. Seine größte Reise führte ihn 1852 über Frankreich und Spanien bis nach Brasilien. 1855 besuchte er Deutschland und Dänemark bevor er 1857 eine größere Reise nach Frankreich, England und Schottland unternahm. 1858 erneut nach Deutschland unterwegs, sind über eine Reise nach Südeuropa im selben Jahr Jahre keine Einzelheiten bekannt. 1859 bereiste er Holland und Belgien, 1864 wiederum Deutschland. 1866 brach er eine Reise in die Schweiz krankheitsbedingt bereits in Basel ab. 1868 führte ihn sein Weg nochmals nach Dänemark und Norwegen. Von diesem Jahr an sind nur noch Reisen innerhalb Schwedens belegt. Auch diese jedoch sind umfangreich gewesen, schreibt er doch Mitte der 1860er Jahre von einem jährlichen Reisepensum von 800-900 Meilen. [5] In einen Zeitraum von 23 Jahren hatte Eneroth also immer wieder Mittel- und vor allem Nordeuropa bereist und häufig auch darüber geschrieben. Gerade die spektakulärste Reise nach Brasilien im Jahre 1852 aber fand in seinem literarischen Werk keinen Widerhall.

Dennoch ist gerade dieses Ereignis von besonderer persönlicher Bedeutung gewesen, berichtete Eneroth doch, dass er „bei der Wiederkehr“ von dieser Reise beschlossen hätte, sich „in die Arme von Mutter Natur zu werfen, um als Arbeiter ein neues Leben zu führen und zu lernen, dass Leben von neuen, ursprünglichen Gesichtspunkten zu sehen“. [6] Die Reise war keine übliche Bildungsreise im Stil der Grand Tour: Das Geld dafür kam von der „Schwedischen Akademie“, die dem Philosophiestudenten sechs Jahre zuvor einen zweiten Preis für „Seekönig Hake“ verliehen hatte. Nach der Reise, dem seit Goethe klassischen Initiationsmotiv, wollte Eneroth sein Leben mit naturromantischem Gestus neu ausrichten.

Während diese große, scheinbar zweckfreie Reise einen biographischen Bruch markierte, an dem sich Zweifel am Sinn des „Schreibtischlebens“ an der Universität Bahn brachen, [7] dienten seine späteren Reisen konkreteren Zielen und sind meist detaillierter überliefert. Dass Eneroth zumindest mündlich auch von dieser Reise berichtete, ist anzunehmen: So ist bekannt, dass er auf einer Abendgesellschaft im Jahre 1858 von seinen Auslandsreisen berichtete. [8] Die auf den Reisen gewonnenen Erfahrungen dürften einen großen Anteil an der Faszination gehabt haben, die Eneroth in seinen naturphilosophischen Anschauungen verbal zu vermitteln wusste: Die schwedische Romancière Fredrika Bremer (1801-1865) bekannte dem wesentlich jüngeren Mann 1854: „ich möchte Ihnen zuhören und leise fragen, was der große Meister (Gott, Anm. JS) Sie und uns durch Sie lehren will.“ [9] Eneroth diente ihr sogar zum Vorbild gleich zweier männlicher Helden in ihrem 1857 erschienenen Bildungsroman „Hertha“. In dem aufopferungsvollen und gedankenreichen Eisenbahningenieur Yngve Nordin wie auch in dem jungen „Olof E.“, der während eines Festes „eine kurze Abhandlung über den Menschen als Veredler der Natur“ verliest, und über „einen klaren Blick und warmen Sinn für diesen Gegenstand“ verfügt, findet sich Eneroths eindrucksvolle Wirkung in philanthropischen Kreisen niedergeschrieben. [10]

2 Textformen

Es entsprach Eneroths Selbstbild als allseitig tätiger „Kultivateur“ an Mensch und Natur, dass er unterschiedliche Kultivierungsaspekte beschrieb und dementsprechend unterschiedliche Textformen verwendete. Es finden sich in seinem Werk daher Reiseberichte in Briefform sowie in essayistischer, lexikalischer, lyrischer oder beiläufig-fragmentarischer Form. Diese sollen im Folgenden bezüglich literarischer Form und Inhalt anhand ausgewählter Beispiele kurz vorgestellt werden:

2.1 Briefform

Eneroths „Briefe aus Schottland“ bestehen aus fünf aufeinander Bezug nehmenden Berichten, die seine Reisestationen durch Schottland zwischen Juni und August 1857 widerspiegeln und die angeblich am jeweils angegebenen Ort und Datum niedergeschrieben wurden. Eneroth hat sie als Teil des zweiten Bandes „Über Gartenkultur und Naturverschönerungskunst“ in eine Sammlung mit weiteren Aufsätzen zum Thema eingebunden, die 1859 erschien. Der Erzähler beschreibt die besuchten Gärten und Landsitze, Baumschulen, landwirtschaftliche Ausstellungen und Lehrinstitute. Wie er selbst einleitend im ersten Brief bemerkt, sei dies „aus dem Ärmel geschüttelt“ und bestehe daher mehr oder weniger aus „losen Punkten“ und „Anmerkungen des Augenblicks“. [11]

Eneroth wählt für den Text eine Mischform aus Beschreibungen des Gesehenen und essayistischen Einfügungen, die auf eine Einordnung und einen Vergleich mit der schwedischen Gartenkultur zielen, Bei einem Umfang von 54 Seiten und belletristischen Elementen – teilweise zitiert er Dialoge direkt – rückt der Text in die Nähe eines kurzen Briefromans.

Auch die Beschreibung seiner Hollandreise im Jahre 1859 ist in Briefform abgefasst.[12]

2.2 Essayistisch

Eine ähnliche Form wählt Eneroth in dem Essay „Über Naturverschönerungskunst: Beobachtungen in Norddeutschland, Dänemark und Schonen im Sommer 1855“, veröffentlicht 1857 im ersten Band der Aufsatzsammlung „Über Gartenkultur und Naturverschönerungskunst“. [13] Zwar verzichtet er hier auf einen Ich-Erzähler und die Briefform, doch erscheint die strikte Abfolge der besuchten Orte – darunter der Marly-Garten, Glienicke, Babelsberg, der Berliner Tiergarten, der Schlossgarten Putbus auf Rügen u. a. – geeignet, die Reiseroute nachvollziehbar zu machen.

Der Anteil aphoristischer Elemente ist hier größer und eine Bezugnahme auf die schwedischen Verhältnisse wird seltener vorgenommen als im vorigen Beispiel.

2.3 Lexikalisch

Für seine pomologischen Aufzeichnungen nach Untersuchungen von gepfropften Obstgehölzen aus den Jahren 1862 bis 1875, als selbständige Veröffentlichung 1880 erschienen, wählt Eneroth eine streng tabellarische Form: Nach Sortennamen geordnet, wird der Leser über Herkunft und Wuchsort der jeweiligen Obstsorte informiert, bevor in chronologischer Folge die in den jeweiligen Gärten erfolgten Beobachtungen verschiedener Jahre stichwortartig aufgelistet werden. [14]

Ortsweise getrennt, innerhalb der jeweiligen Kapitel jedoch in erzählendem Ton, beschreibt Eneroth Herrensitze der schwedischen Provinz Södermanland. Auch dieses Werk geht wesentlich auf Eneroths Besuche und Aufzeichnungen der dort beschriebenen Güter zurück. Seine eigenen Beobachtungen hat er durch zum Teil brieflich erlangte Auskünfte der jeweiligen Besitzer bzw. Gutsverwalter ergänzt. Dem Leser werden nacheinander 32 Herrensitze in ihrer Geschichte und ihrem gegenwärtigen Aussehen vorgestellt, zum Teil durch detaillierte Angaben etwa zu dort befindlichen Kunstsammlungen oder landwirtschaftlichen Erträgen ergänzt und mit lithographierten Ansichten bereichert (Abb. 5 u. 6). [15]

2.4 Lyrisch

1881 erschien postum ein Sammelband mit ausgewählten Gedichten und Prosatexten aus Eneroths Nachlass, die zum Teil bereits zuvor in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht worden waren. Es handelt sich im lyrischen Teil fast ausschließlich um Lehrgedichte und Nachrufe. Gartenbeschreibungen sind darin nicht enthalten, doch thematisiert eine Reihe von Gedichten Erlebnisse in Naturlandschaften bzw. an historischen Kulturorten Schwedens und Schottlands, die auf seine Reisen zurückgehen. [16]

2.5 Beiläufig-Fragmentarisches

Neben der Aufzählung von Reisezielen in seiner Autobiografie finden sich viele kleine Reisebeschreibungen aus Eneroths Gartenwanderungen in seiner Korrespondenz, so z.B. in einem Schreiben an einen Freund vom März 1862, in dem er vermerkt, er werde „Pomona und allen anderen Göttinnen untreu“, sobald er auf seinen „Gartenwanderungen ein Gesumme von einer Volksschule höre“. [17]

Von diesen Gartenwanderungen existieren seine „pomologischen Skizzenbücher“, in denen er chronologisch seine Beobachtungen zur Fruchtentwicklung verschiedener Obstsorten in verschiedenen Gärten beschreibt und mit Zeichnungen der jeweils horizontal und vertikal aufgeschnittenen Früchte illustriert. Bräunliche Flecken, die von austretendem Saft der Früchte herstammen könnten, deuten darauf, dass er die aufgeschnittenen Fruchthälften zunächst auf das Papier drückte, um so einen Originalabdruck zu erhalten, den er dann zeichnerisch detaillierte (Abb. 7).

Der vielleicht unmittelbarste Einblick in ein konkretes Gartenerlebnis ist in einer kurzen Bestandsaufnahme überliefert, die Eneroth 1874 als Garteninspektor für Graf Carl Trolle-Bonde (1843-1912) über dessen Schlossgarten Trolleholm verfasste. Hier mischt Eneroth persönliche Eindrücke mit Vorschlägen zur Umgestaltung des Schlossgartens in einer erzählenden Form.

„Der erste Anblick des Parks war negativ. Hier ist es drückend und dumpf, besonders wenn man vom luftigen und frischen Wibyholm kommt, und die Unordnung außerhalb der Küchenseite des Hauses ist einfach erschütternd. Aber einen Schritt aus dem Park heraus, und der unbehagliche Eindruck verschwindet. Denn dies ist ein „bois dormant“, schön sogar in seiner Verwilderung. In den tiefsten Wäldern unter den hohen Gewölben draußen habe ich viele Stunden zugebracht […] Der Garten wiederum macht einen peinlichen Eindruck. Hier liegt gute Erde in Verwahrlosung. Es gibt keinen Teil darin, der von irgendeinem Bemühen oder einer Pflege zeugt. Sowohl an Anweisung als auch in der Ausführung scheint es zu mangeln. Hier bedarf es einer durchgreifenden Veränderung. Die Erde muss entwässert, gründlich umgegraben, gereinigt und gedüngt werden. Der ganze Obstgarten muss neu reguliert werden, eine Baumschule errichtet werden und zu all dem bedarf es eines neuen Mannes mit Lust, Kraft und Geschicklichkeit. Der Ertrag, den der Garten jetzt erbringt, ist nur scheinbar, denn der Garten verliert jedes Jahr an Kapitalwert. Große Stücke Land beim […] Vogt liegen auch bereits brach, ein unannehmbarer Zustand in Bezug auf die Ruderalgewächse, deren Samen den übrigen Garten überschwemmen. Ich habe noch nie etwas Unordentlichers gesehen.“ [18]

3 Der Naturblick und die Berechnung der Trommelfelle

In einem Brief vom Mai 1871 gab der finnische Schriftsteller Zacharias Topelius (1818-1898) seinem Bedauern darüber Ausdruck, dass Eneroth seit längerer Zeit nicht mehr seine „geliebten Gärten zu sehen bekommen“ habe: „Lieber Freund, ist dem so, dann hat die Natur einen ihrer auserkorenen Lieblinge verloren und einen der Wenigen, der sie richtig erzählen kann.“ [19]

Topelius hatte den Zusammenhang zwischen Eneroths Gartenreisen und seinen Naturinterpretationen erkannt: Eneroths Naturbegriff umfasste auch die Kultivierung der Natur durch den Menschen, wie sie in Gartenbau, Gartenkunst und „Naturverschönerung“ zum Ausdruck kam. Umgekehrt, so Eneroth, wirke auch die Umwelt auf die Bildung des menschlichen Geistes. Aus der Idee der wechselseitigen Veredlung von Mensch und Natur entwickelte Eneroth ein zwiespältiges Verhältnis zur Salonkultur, welche ihm durch romantische Schwärmerei und Naturferne gekennzeichnet schien. Den Anspruch auf direkten Naturkontakt suchte er in seinem Leben durch praktisches gärtnerisches Arbeiten zu realisieren. Die Kombination von Arbeit und ideeller Naturaneignung erhob er als Forderung in seinen Schriften und betonte die Wichtigkeit einer demütigen und uneigennützigen Haltung des Menschen vor der Natur: [20]

„Erst in und mit der Arbeit erhält diese [Naturliebe] einen deutlicheren Charakter. (…) Bei dem von der Salon-Bildung unverdorbenen Arbeiter wird man oft genug finden, dass er einen reineren Blick für die Natur besitzt. In der Arbeitsluft ist sein Natursinn zugleich durch einen Läuterungs-Prozess gegangen.“ [21]

Eneroths eigener Lebensweg entsprach in seinen praktischen Tätigkeiten als Gärtner, Garteninspektor und Pomologe diesen Forderungen. Und sein durch Gartenreisen geschulter und durch Arbeit „geläuterter“ Naturblick wurde von manchem Zeitgenossen als besonders tiefgehend bewundert, wie die Schilderungen von Topelius, Bremer und weiteren Schriftstellern belegen [22]

Dabei hat Eneroth selbst immer wieder Zweifel an seiner Aufrichtigkeit gesät und spielte mit der Identität einer „Schlange im Gras“: Manchem Freund gegenüber brüstete er sich damit, dass Gartenfragen für ihn bloß ein Deckmantel seien, um an der Erhöhung der Volkserziehung mitzuwirken, [23] dass er „in das Alltagsleben von Millionen Schönheit hineinzugaunern“ suchte. [24] Es gibt daher viele Hinweise darauf, dass Eneroth stets auf Wirkung und nicht immer um größtmögliche Aufrichtigkeit bemüht war: „[…] es ist schwer zu singen, wenn man die geistige Beschaffenheit der Trommelfelle aller verschiedenen Zuhörer berechnen muss.” [25] Bei der Interpretation von Eneroths Texten ist daher damit zu rechnen, dass er narrative Muster oder Verfahrensweisen planvoll und ggf. taktisch einsetzte, um die erwünschte Wirkung zu erzielen.

Die meisten seiner aus Gartenreisen hervorgegangenen Texte unterscheiden sich wenig von zeitgenössischen Mustern: Essayistische Reisebeschreibungen der Gartenkultur anderer Länder finden sich in vielen Gartenzeitschriften der Mitte des 19. Jahrhunderts, ebenso wie botanische Abhandlungen. Und auch andere Autoren aus dem gartenbaulichen bzw. dem gartenkünstlerischen Bereich brachten neben den reinen Fachschriften kleinere Gedichtbände heraus. [26] Immerhin setzte Eneroth in der pomologischen und der geographisch-heimatkundlichen Literatur Schwedens mit der „Schwedische(n) Pomologie“ und den „Herrensitze(n) in Södermanland“ hinsichtlich des Umfanges und der bildlichen Ausstattung Maßstäbe.

Besondere Aufmerksamkeit aber verdienen zwei inhaltliche Aspekte seiner Reisebeschreibungen: Zum einen setzte Eneroth darin bisweilen gartenkulturelle Eigenarten mit dem Nationalcharakter eines Landes in Beziehung; zum anderen ließ er in seiner Dichtung bestimmte Landschaften und historische Kulturorte zu Stätten metaphysischer bzw. existenzieller Erfahrung werden:

3.1 Gartenkultur als Spiegel des Nationalcharakters

Zur Charakterisierung einer Nation schien Eneroth die Beschreibung ihres Umganges mit der äußeren Natur, d. h. hauptsächlich der Vegetation, ein selten begangener, aber besonders vielversprechender Ansatz zu sein. [27]

In Schonen bemerkte Eneroth eine beträchtliche Vernachlässigung der Gärten und Landschaften. Er führte dies zum Teil auf fehlendes Wissen über das Wesen der Naturverschönerung zurück, welches man im Vergleich zum Ackerbau noch immer als bloße Spielerei abtue. [28]

In der Beschreibung seiner Reise durch Dänemark, Deutschland und Schonen im Jahre 1855 erklärte Eneroth, dass die Natur eines Landes und „das Nationale in der Landschafts- und Parkkunst“ nur abseits der großen Städte zu finden seien. So hätten die dänischen Bauern ihre Freude an gewöhnlichen Buchen, während die Villenbesitzer Kopenhagens Blutbuchen, Trauerbuchen und Buchen mit gelappten oder dunklen Blättern („schatterade“) bevorzugten. In letzterem zeige sich ein übertriebener Wunsch nach Abwechslung: Villenbesitzer seien Kosmopoliten und die Kosmopolit-Natur sei zu einem großen Teil von Handelsgärtnereien mit ihren pflanzlichen Luxus- und Missbildungen zusammengestückelt. [29]

Ein Vergleich zwischen Kopenhagen und dem nahen Berlin wiederum zeige, dass es in der dänischen Hauptstadt „längst nicht so viel Flitterkram“ gäbe, wie in Berlin und Potsdam. Es herrsche in den dänischen Parks und Lustgärten bedeutend mehr Ernst als in den preußischen. Eneroth führte dies darauf zurück, dass Dänemark über mehr ursprüngliche Buchen- und Eichenwälder verfügte, welche in ihrer ernsten Natur den „Landschaftsgestalter („landskapsmästaren“) in seiner Arbeit prägten. [30]

Den königlichen Gärten in Potsdam, die auf den wenig fruchtbaren Sandböden der Havellandschaft entstanden seien, zollte Eneroth zwar Respekt; doch stellten sie nicht die höchste Kunstform einer über die Natur und den Menschen hinausgehenden Kunst dar, sondern eine bisweilen bloß die Natur bekämpfende Kunst, im schlimmsten Fall – der Straße „Unter den Linden“ – fand er gar „eine Natur in Töpfen“: Für einen Schweden nehme sich all dies aus wie ein Hohn gegen die Natur. [31]

Auch in Hamburg fand Eneroth viele Beispiele einer mit gärtnerischen Raritäten angehäuften Gartenkultur, wie etwa die Gärten Heine, [32] Booth, den Botanischen Garten und weitere. Die Schönheit der Hamburger Wallanlagen ließen ihn dagegen annehmen, dass der Mensch nach der Zerstörung der ursprünglichen Natur getrieben sei, eine neue, ästhetischen Gesetzen folgende Natur zu schaffen. [33]

Verglich er wiederum diese Naturverschönerung mit den im „italienischen Stil“ angelegten Stadtparks, die er in spanischen Städten wie Cádiz gesehen hatte, so fand er diese Beispiele „reich an allem außer Natur und Vegetation“. Er zog daraus den Schluss, dass die Hamburger eine „wahrere, tiefere, weniger eigennützige Sicht auf die Natur“ hätten, als die Spanier. [34] Überhaupt glaubte Eneroth, dass Spanier, Italiener und z. T. Franzosen kaum Interesse an der Natur hätten: Im Gegensatz zu dem „germanischen Volk“ seien sie verkünstelte Volker, die sich von der Natur entfernt hätten und darum unglücklich seien. [35]

In Holland habe man sich früher als in anderen „germanischen“ Ländern zu Herren über die Natur aufgeschwungen. Noch früher als in Frankreich habe in der dortigen Gartenkunst das Lineal die Gestaltung bestimmt. Der „Holländische Stil“ passe eben erstaunlich gut zum holländischen Verstand! Zwar habe der geometrische Stil bereits im alten Rom bestanden, „doch dass ein germanisches Volk mit Natursinn, wie es die Holländer doch sind“ gleichsam in der alten Manier aufgehen konnten, beweise doch ihre „kalte Nüchternheit“. Heute seien zwar auch holländische Parks im „englischen“ Stil angelegt, doch sei dies nur Eklektizismus.

In Zaandam (heute Teil von Zaanstad, 5 Km nordwestlich vor Amsterdam) glaubte er, das ursprüngliche Holland vorzufinden. Dort sei die vorherrschende Stillosigkeit charakteristisch:

„Stellen wir uns also ein kleines Grundstück vor, in irgendeiner geradlinigen Form, zu einem kleinen ordentlichen Haus gehörend. Ein solches kleines Grundstück ist in England und vielerorts in Deutschland ein kleines Muster an Geschmack, an ‚Stil’. Hier ist dieses genau umgekehrt. […] Also, die Wege über diese kleine Fläche sind so unnötig gekrümmt wie möglich und diese Krümmungen oft so barock wie möglich. Die kleinen Grasflächen neben und zwischen diesen Wegen sind überfüllt mit jeder Art Pflanzen, ohne die geringste Ahnung von Harmonie in Form und Farbe ausgewählt und zusammengestellt, so dass man deutlich sieht, wie es sich mit dem Geschmack im alten Holland verhält.“ [36]

Andererseits habe man in Holland das Land beinahe vollständig kultiviert und die Erde in eine „Ackerbauuniform“ gekleidet. Dieses rationell Schöne habe trotz seiner Einförmigkeit eine eigene, künstlerische Qualität: „… man mag noch so sehr die freie Natur erhöhen – man wird doch niemals leugnen können, dass auch die Schönheit der Kultivierung auf ihre Weise schön ist. [37]

Der idealen Gestaltung aber schien man in Schottland am nächsten zu kommen. Eneroths lyrische Schilderungen schwedischer Landschaften einerseits (siehe unten) und schottischer Familien wie den Carnegies, Melvilles und Dukes of Northumberland anderseits [38] würden zwar erwarten lassen, dass ihn gerade die pittoresken Seiten des schottischen Hochlands beeindruckt haben müssen, die sich inspiriert von den historischen Romanen Walter Scotts verstärkt Mitte des 19. Jahrhunderts in der schottischen Landschaftsmalerei niederschlugen. Eneroth hatte einige dieser beeindruckenden Naturszenerien gesehen, z. B. den Loch Voil im Hochland nördlich von Glasgow [39] und auch Scotts „Rob Roy“ vergaß Eneroth in seiner Schottland-Reisebeschreibung nicht zu erwähnen; [40] doch besonders zeigte er sich von der „Gartenlandschaft“ Yorkshires begeistert. Unüberschaubare Äcker und Wiesen in perfektem Pflegezustand wechselten dort miteinander ab. Die neue, durch den Menschen veredelte Natur zucke geradezu vor der darin eingearbeiteten menschlichen Intelligenz. Das daraus erwachsende Gefühl der Harmonie und Frische führte er auf systematische Kultivierung zurück, auf ein klares Bewusstsein zwischen Ursache und Wirkung bezüglich Erde, Tieren und Menschen. [41]

Eneroths Analysen des Zusammenhanges zwischen Nationalcharakter und Gartenkunst waren von einem romantischen Naturbegriff und der Auseinandersetzung über landschaftliche und geometrische Gestaltung geprägt, welche häufig noch als Gegensatz zwischen „englisch“, bzw. nordeuropäisch/ naturverbunden, und „französisch“, bzw. südeuropäisch/ verkünstelt, begriffen wurde. Trotz eines gewissen Bemühens um differenziertere Erklärungen verstellte ihm dies den Blick für die komplexeren Wirkungszusammenhänge nationaler Eigenarten. Darüber hinaus waren seine Schlussfolgerungen geeignet, die von ihm angenommene Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch zu bekräftigen.

3.2 Orte der Naturerkenntnis

Eine positive Bewusstseinsbildung erwartete Eneroth wie zwangsläufig infolge von praktischer Gartenarbeit und geistiger Beschäftigung mit der Natur. Sein eigenes, der Kultivierung der Welt verschriebenes Ich suchte Eneroth meist lyrisch darzustellen. Dabei verband er stets persönliche Erfahrung und Erkenntnis mit konkreten Orten.

In dem Gedicht „Die beiden Linden“ (1864), in dem er von seiner Kindheit in Armut und räumlicher Enge berichtete, bezog er sich auf zwei Baumkronen, die sein Zimmer in Stockholm mit Blätterwerk verschatteten und aus denen ihn doch der Vogelgesang lockte. Sie sind Metapher für einen Lebensweg, der bei aller Freiheit, welche die Arbeit an und mit der Natur versprach, auch Entsagung zu fordern schien. [42]

Existentielle Naturerfahrungen, die er in Gedichtform niederschrieb – oder konstruierte – und die erst postum erschienen, verortete Eneroth „Auf Åreskutan“ (Gedicht „Leben und Tod“ [43] und „Auf Kinnekulle“ (Gedicht „Kultivierung“). [44] Letzteres nimmt als Pendant des Prosatextes über „Das sittliche Verhältnis des Menschen zur Natur“ (1857) eine zentrale Stellung in Eneroths Naturerklärungen ein.

„Soeben führte mich meine Wanderung auf den Hügel,

(…)

So verweilte ich ruhig dort oben,

Ließ in Freiheit dort die Blicke gleiten

Über See und Ebene, und Freude sammeln,

Wie die Biene im Heidekraut den Honig sammelt;

Und die leichten Gedanken, die dem folgten,

Ausschweifend und wiederkehrend

Mit den ermüdeten Blicken zur Ruhe;

Aber aus deren Gewimmel der eine und andere

Brach in größerer Klarheit hindurch zum Sinn

(…)

Es heißt der Mensch sei Herr der Natur.

Nicht bloß sein Herr, ihr Auge ist er.

Zwar kommt in ihm die ganze Natur

Zum Bewusstsein aus sich selbst heraus;

Doch er schreibt keine Gesetze,

Er gehorcht selbst dem selben, großen Weltgesetz wie das Reich der Natur.

Alle Kultivierung der Natur ist zugleich

Des Menschen eigene Kultivierung[45]

Eneroth beschrieb hier den eigenen Erkenntnismoment als Zwiesprache mit der Natur und lokalisierte ihn auf dem Tafelberg Kinnekulle, der als historisches Kulturgebiet [46] mit abwechslungsreicher Naturszenerie einen passenden Hintergrund zum Verhältnis von Natur und Kultivierung bot. In ähnlicher Weise verortete Eneroth seine Einsicht über das Verhältnis von „Leben und Tod“ in der Natur auf den Berg Åreskutan in Zentralschweden. [47]

Inwieweit Eneroths Schilderungen auf einem realen Geschehen beruhen, wird sich kaum verifizieren lassen. Es besteht kein Grund, an seinem Besuch der bis heute bekannten Landschaften von Kinnekulle und Åreskutan zu zweifeln; doch ob er dort diese Art visionärer Erfahrungen gemacht hat? Vielleicht lud er seine Besuche der genannten Landschaften nachträglich mit Bedeutung auf, weil er sie als zu seinem Zentralthema – Natur und Kultivierung – passend erachtete?

In ähnlicher Weise war er in einem anderen seiner zentralen Texte verfahren, der einen Erkenntnismoment beim Betrachten einer Skulptur behandelte: In dem Essay „Psyches Flehen“ beschrieb er in einer Kombination von Lyrik und Prosatext, wie ihm die Plastik „Amor und Psyche“ des schwedischen Bildhauers Johan Tobias Sergel (1740-1814) eine „Verklärung“ über das Wesen der Kunst geschenkt habe. [48] Es ist jedoch unzweifelhaft, dass dieser Verklärung eine detaillierte Lektüre der Schelling-Rede „Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur“ vorausging; [49] Eneroth hatte hier wie auch anderswo Gedanken und sprachliche Elemente dieses literarischen Vorbildes leicht modifiziert in seine eigene Schilderung übernommen.

Angesichts dieses Befundes ist es nicht unwahrscheinlich, dass Eneroth seine natur-existenziellen Erkenntnisse nicht auf den Bergeshöhen von Kinnekulle und Åreskutan, sondern andernorts erlangt hatte und sie erst nachträglich an diese romantischeren Orte verlegte.

4 Resümee

Eneroth hat zahlreiche, oft ins europäische Ausland führende Reisen in Parks, Gärten und Kulturlandschaften unternommen und in vielen Fällen in Beschreibungen festgehalten. Die Bedeutung, die er diesen Reisen beimaß, wird aus ihrer vermutlich vollständigen Auflistung in seiner Lebensbeschreibung deutlich. Seiner Brasilienreise kommt dabei besondere Bedeutung für seinen Entschluss zu, das Leben fortan „von ursprünglichen Gesichtspunkten“ zu sehen. Aber auch Zeitgenossen, zum Teil erfahrene Schriftsteller, scheinen von diesen Reisen bzw. seinen darauf beruhenden Naturerklärungen beeindruckt gewesen zu sein.

Eneroths Reisebeschreibungen sollten die schwedische Gartenkultur in allen Zweigen befördern: Botanische Untersuchungen, gartenbauliche und landwirtschaftliche Verfahren, die Gestaltung öffentlicher und privater Grünanlagen einschließlich nationaler Besonderheiten, die er auf diesen Reisen vornahm bzw. kennen lernte, dienten ihm als Positiv- oder Negativbeispiele, an denen die zukünftige Gartenkultur Schwedens sich orientieren sollte. Sein Ideal war die vollständig kultivierte, d.h. vom menschlichen Geist geprägte Natur. Die ganze Welt sollte schließlich zu einem Gartenkunstwerk werden, [50] in Wechselwirkung mit den Menschen als selbstlosen, die Natur liebenden „Kultivateuren“. Da er bei der Beförderung dieses Ziels auf verschiedenen Gebieten (als Autor, Pomologe, Garteninspektor, Pädagoge etc.) tätig war, deckten auch seine Reisebeschreibungen eine Reihe verschiedener Textformen ab, welche die (fiktive) Briefform, essayistische, lexikalische und lyrische Formen einschlossen.

Dass er seine eigenen Erkenntnisse über das „Wesen der Natur“ nicht in eindrucksvollen Gärten oder Parks gewann, wie seine lyrischen Schilderungen „Kultivierung (Auf Kinnekulle)“ und „Leben und Tod (Auf Åreskutan)“ andeuten, scheint zunächst im Widerspruch zu seiner Idee der wechselseitigen Veredlung von Mensch und kultivierter Natur zu stehen. Dieser Widerspruch löst sich jedoch auf, wenn diese Gedichte nicht als historisch exakte Beschreibungen, sondern als Medium seiner metaphysischen Überzeugungen interpretiert werden: Die Berge von Kinnekulle und Åreskutan bildeten vielleicht lediglich die passenden Hintergründe für eine „Naturerkenntnis“, die Eneroth andernorts und schrittweise erworben hatte.

Zwischen Naturgedicht und Gedankenlyrik angesiedelt, speisen sich Inhalt und Form dieser Gedichte unter anderem aus romantischen Natur- und Reisebeschreibungen: In der salbungsvollen Stimmung dieser Naturerfahrungen sind Eneroths Gedichte Novalis’ „Die Lehrlinge zu Sais“ nicht unähnlich, und in autobiographischen Anmerkungen aus Eneroths privater Korrespondenz existieren Bezüge zu der Reiseliteratur Ludwig Tiecks. [51] In der Andeutung einer Sympoesie von Dichter und Natur, die im niedergeschriebenen Werk mündet, kulminiert in Eneroths Dichtung – trotz fraglicher Originalität – seine Idee der wechselseitigen, die Kunst einschließenden Veredelung.

„So dachte ich auf Kinnekulle

Und die Verklärung aus meinem Innern

Breitete sich über die ganze Natur.“ [52]

5 Literaturliste

Adlersparre, Sophie (Pseud. Esselde), Trädgårds-studier II. In: Tidskrift för hemmet, 8 (1866), Heft 5, S. 271-284.

Ahlklo, Åsa Klintborg, Kronan på odlarens verk. Trädgårdens betydelse i uppbygnaden av monstergodset Trolleholm under 1800-talet. Institutionen för landskapsplanering Alnarp, unveröffentlicht, Alnarp 2003.

Anonym, Död. Olof Eneroth, In: Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift, 48 (1881), S. 97-100.

Bremer Fredrika, Hertha oder Geschichte einer Seele: Skizze aus dem wirklichen Leben von Friederike Bremer. Bd. 1-2, Stuttgart 1857.

Bremer, Fredrika, Thekla Knös, Daniel Müller, Louise Müller, Fyrväplingen. Vers och prosa, Upsala 1855.

Dammann, C., Ansichten der Gartenbauausstellung zu Hamburg 1869, Hamburg, Ca. 1869.

Eneroth, Olof, Bidrag till Europas Pomona vid dess nordgräns. Bihang till Svensk pomona. Pomologiska anteckningar efter undersökning af profympfrukter å omkring 800 varieteter från Europa och N. Amerika åren 1862—1875. Stockholm 1880.

Eneroth, Olof, De begge Linderna. In: Olof Eneroth, Dikter och smärre prosaiska stycken, 1881, S. 17-18.

Eneroth, Olof, Dikter och smärre prosaiska stycken, Stockolm 1881.

Eneroth, Olof, Herregårdar uti Södermanland skildrade af Olof Eneroth. Med 57 taflor, tecknade efter naturen af Fr. Richardt.. Stockholm 1869.

Eneroth, Olof, Holland (1859). Några drag till ett kulturbild. Stockholm 1860.

Eneroth, Olof, I Melville House, In: Olof Eneroth, Dikter och smärre prosaiska stycken, Stockholm 1881, S. 115-117.

Eneroth, Olof, Litteratur och Konst, Bd. 2, Stockholm 1876.

Eneroth, Olof, Liv och Död (På Âreskutan). In: Olof Eneroth, Dikter och smärre prosaiska stycken, Stockholm 1881, S. 91-96.

Eneroth, Olof, Odlingen (På Kinnekulle). In: Olof Eneroth, Dikter och smärre prosaiska stycken, Stockholm 1881, S. 97-101.

Eneroth, Olof, Sjelfbiogarfi. In: B. Rudbeck Hall: Eneroths pedagogiska tanke-miljö, Lund 1934, S. 3-4.

Eneroth, Olof, Skottska Minnen (På Stronwar), In: Olof Eneroth, Dikter och smärre prosaiska stycken, Stockholm 1881, S. 112-114.

Eneroth, Olof, Trädgårdsodling och Naturförsköningskonst. (Bd 1), Stockholm 1857.

Eneroth, Olof, Trädgårdsodling och Naturförsköningskonst. Bd. 2, Stockholm 1859.

Eneroth, Olof, Vid Sion House, In: Olof Eneroth, Dikter och smärre prosaiska stycken, Stockholm 1881, S. 118-120.

Hall, B. Rudbeck: Eneroths pedagogiska tanke-miljö, Lund 1934.

Johanson, Klara u. Ellen Kleemann, Fredrika Bremers Brev, Bd. III, 1846-1857, Stockholm 1917.

Lucas, Eduard, Unterhaltungen über Obstbau (= Des Landmann’s Winterabende, Bd. 2) Stuttgart 1881.

Müller, Daniel, Luise Müller, Gedichte von Daniel Müller und seiner Frau Louise, geborne Nernst, Stockholm 1844.

Novalis, Schriften. Hrsg. von Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck. 2 Bde., Berlin 1802.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von, Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur, in: ders., Sämmtliche Werke, 1. Abth, 7. Stuttgart; Augsburg 1860.

Schnitter, Joachim, Anguis in Herba. Gartenkunst und die Veredlung der Welt: Das Lebenswerk des schwedischen Agitators Olof Eneroth (1825-1881). Dissertation an der Universität der Künste Berlin, unveröffentlicht, Berlin 2009.

Schnitter, Joachim, Dichter und Bänker. Der Heine-Park in Hamburg-Ottensen. In: Stadt + Grün 59 (2010), Heft 2, S. 37-41.

Scott, Walter, Rob Roy. By the author of “Waverly” etc., London 1818.

Sondén, Per, Hugo Tamm till Fånöö, hans liv och livsåskådning: efter uttalanden I private brev och offentliga tal. Stockholm 1925.

Tieck, Ludwig, Ludwig Tieck’s gesammelte Novellen, Bd. 8, Berlin 1853.

6 Quellen

Olof Eneroth, Brief an Oscar Elis Leonard Dahm vom 16.02. 1862. (Nordiska museets arkiv, Stockholm, Ignellska samlingen).

Olof Eneroth, Brief an Oscar Elis Leonard Dahm vom 31.03. 1862 (Nordiska museets arkiv, Stockholm, Ignellska samlingen).

Olof Eneroth, Brief an Sven Adolf Hedlund vom 08.01. 1865 (Göteborgs Universitetsbibliotek: Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle: Nord. Korresp.: Brev till Sven Adolf Hedlund).

Olof Eneroth, Brief an Lotten von Kraemer vom 21.03. 1864. (Kungliga Bibliotket Stockholm, Dep. 77. Lotten von Kræmers brevsamling).

Olof Eneroth, Brief an Oscar Patrick Sturzen-Becker vom 30.11. 1864, (Riksarkivet Stockholm, O.P. Sturzen-Beckers Arkiv).

Olof Eneroth, Pomologisches Skizzenbuch II, o. Ort., o. Jahr (Kungliga Vetenskapsakademiens Bibliotek, Stockholm, Manuskriptsamlingen)

Zacharias Topelius, Brief an Olof Eneroth vom 31. Mai 1871 (Kungliga Biblioteket Stockholm Ep. E. 9,9 a).

[1] Olof Eneroth, Sjelfbiografi. In: Hall, B. Rudbeck: Eneroths pedagogiska tanke-miljö, Lund 1934, S. 3-4.

[2] Olof Eneroth, Brief an Lotten von Kraemer vom 21.03. 1864. (Kungliga Bibliotket Stockholm, Dep. 77. Lotten von Kræmers brevsamling). Meine Übersetzung.

[3] Ludwig Tieck, Ludwig Tieck’s gesammelte Novellen, Bd. 8, Berlin 1853, S. 3-140 [Gesellschaft der Arno-Schmidt-Leser, www. gasl.org/refbib/Tieck__24_Novellen_08.pdf, vom 16.03. 2010].

[4] Vgl. Joachim Schnitter, Anguis in Herba. Gartenkunst und die Veredlung der Welt: Das Lebenswerk des schwedischen Agitators Olof Eneroth (1825-1881). Dissertation an der Universität der Künste Berlin, unveröffentlicht, Berlin 2009.

[5] Olof Eneroth, Brief an Sven Adolf Hedlund vom 08.01. 1865 (Göteborgs Universitetsbibliotek: Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhälle: Nord. Korresp.: Brev till Sven Adolf Hedlund).

[6] Eneroth, Sjelfbiografi, 1934, S. 5, Meine Übersetzung.

[7] Ebd., Meine Übersetzung.

[8] Per Sondén, Hugo Tamm till Fånöö, hans liv och livsåskådning: efter uttalanden I private brev och offentliga tal. Stockholm 1925, S.108-109.

[9] Fredrika Bremer, Brief an Olof Eneroth vom 10.11. 1854. In: Klara Johanson, Ellen Kleemann, Fredrika Bremers Brev III, 1846-1857, Stockholm 1917, S. 367-369.

[10] Fredrika Bremer, Hertha oder Geschichte einer Seele: Skizze aus dem wirklichen Leben von Friederike Bremer. Bd. 1-2, Stuttgart 1857, hier Bd. 2, S. 238f.

[11] Olof Eneroth, Trädgårdsodling och Naturförsköningskonst. Bd. 2, Stockholm 1859, S. 65-132, hier S. 67.

[12] Olof Eneroth, Holland (1859). Några drag till ett kulturbild. Stockholm 1860.

[13] Olof Eneroth, Trädgårdsodling och Naturförsköningskonst (Bd 1), Stockholm 1857, S.83-123.

[14] Olof Eneroth, Bidrag till Europas Pomona vid dess nordgräns. Bihang till Svensk pomona. Pomologiska anteckningar efter undersökning af profympfrukter å omkring 800 varieteter från Europa och N. Amerika åren 1862—1875. Stockholm 1880.

[15] Olof Eneroth, Herregårdar uti Södermanland skildrade af Olof Eneroth. Med 57 taflor, tecknade efter naturen af Fr. Richardt. Stockholm 1869.

[16] Olof Eneroth, Dikter och smärre prosaiska stycken, Stockholm 1881.

[17] Olof Eneroth, Brief an Oscar Elis Leonard Dahm vom 31.03. 1862 (Nordiska museets arkiv, Stockholm, Ignellska samlingen). Meine Übersetzung.

[18] Olof Eneroth, Brief an Gustav Trolle-Bonde vom 21.07. 1874. (zitiert in, Åsa Klintborg Ahlklo, Kronan på odlarens verk. Trädgårdens betydelse i uppbygnaden av monstergodset Trolleholm under 1800-talet. Institutionen för landskapsplanering Alnarp, unveröffentlicht, Alnarp 2003, S. 40-41). Meine Übersetzung.

[19] Zacharias Topelius, Brief an Olof Eneroth vom 31. Mai 1871 (Kungliga Biblioteket Stockholm Ep. E. 9,9 a) Meine Übersetzung.

[20] Eneroth, Trädgårdsodling I, 1857, S. 7.

[21] Ebd., S. 4f. Meine Übersetzung.

[22] Vgl. z.B. Sophie Adlersparre (Pseud. Esselde), Trädgårds-studier II. In: Tidskrift för hemmet, 8 (1866), Heft 5, S. 271-284.

[23] Olof Eneroth, Brief an Oscar Elis Leonard Dahm vom 16.02. 1862. (Nordiska museets arkiv, Stockholm, Ignellska samlingen), meine Übersetzung.

[24] Olof Eneroth, Brief an Oscar Patrick Sturzen-Becker vom 30.11. 1864, (Riksarkivet Stockholm, O.P. Sturzen-Beckers Arkiv), meine Übersetzung.

[25] Olof Eneroth, Brief an Oscar Elis Leonard Dahm vom 31.03. 1862 (Nordiska museets arkiv, Stockholm, Ignellska samlingen), meine Übersetzung.

[26] Z.B. Fredrika Bremer, Thekla Knös, Daniel Müller, Louise Müller, Fyrväplingen. Vers och prosa, Upsala 1855; Daniel Müller, Luise Müller, Gedichte von Daniel Müller und seiner Frau Louise, geborne Nernst, Stockholm 1844; Eduard Lucas, Unterhaltungen über Obstbau [= Des Landmann’s Winterabende, Band 2] Stuttgart 18812.

[27] Eneroth, Holland, 1860, S. 12.

[28] Eneroth, Trädgårdsodling I, 1857, S. 120.

[29] Ebd., S. 115.

[30] Ebd., S. 116.

[31] Ebd., S. 101.

[32] Vgl. Schnitter, Joachim, Dichter und Bänker. Der Heine-Park in Hamburg-Ottensen. In: Stadt + Grün 59 (2010), Heft 2, S. 37-41.

[33] Ebd., S. 103ff.

[34] Ebd., S. 91.

[35] Eneroth, Holland, 1860, S. 14.

[36] Ebd., S. 21. Meine Übersetzung.

[37] Ebd., S. 5. Meine Übersetzung.

[38] Vgl. Olof Eneroth, Skottska Minnen (På Stronwar), In: Eneroth, Dikter, 1881, S. 112-114; Olof Eneroth, I Melville House, Ebd., S. 115-117; Olof Eneroth, Vid Sion House, Ebd., S. 118-120.

[39] Eneroth, Trädgårdsodling II, 1859, S. 106.

[40] Ebd., S. 105, 107. Vgl. Walter Scott, Rob Roy. By the author of “Waverly” etc., London 1818.

[41] Eneroth, Trädgårdsodling II, 1859, S. 70f.

[42] Olof Eneroth, De begge Linderna. In: Eneroth, Dikter, 1881, S. 17-18.

[43] Olof Eneroth, Liv och Död (På Âreskutan). In: Ebd., S. 91-96.

[44] Olof Eneroth, Odlingen (På Kinnekulle). In: Ebd., S. 97-101.

[45] Ebd., S. 100. Meine Übersetzung.

[46] In Kinnekulle finden sich viele mittelalterliche Relikte, wie z. B. die Kirchen von Forshem und Husaby.

[47] Eneroth, Liv och Död, 1881, S. 91.

[48] Eneroth, Litteratur och Konst II, Stockholm 1876, S. 3. Meine Übersetzung.

[49] Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur, in: ders., Sämmtliche Werke, 1. Abth, 7. Stuttgart; Augsburg 1860, S. 289-330. Vgl. die detaillierten Ausführungen zu Eneroths Schelling-Rezeption in Schnitter, Anguis in Herba, 2009, S. 231-239.

[50] Eneroth, Trädgårdsodling I, 1957, S. 88.

[51] Vgl. Novalis, Schriften. Hrsg. von Friedrich Schlegel und Ludwig Tieck. 2 Bde., Berlin 1802.

[52] Eneroth, Odlingen, 1881, S. 101. Meine Übersetzung.

Der deutsch-schwedische Gärtner Daniel Müller

Parkanlage Moorteichwiese in Kiel

Beruflicher Nachlass von Ferdinand Hölscher

Im Auftrag des Archäologischen Museums Hamburg – Stadtmuseum Harburg

110 Jahre DGGL Hamburg/Schleswig-Holstein e.V.

Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterladen.

Die im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein e.V. erstellte Untersuchung stellt den Landesverband von seinen Anfängen im Jahre 1902 bis ins Jahr 2011 dar. Der Landesverband Hamburg/ Schleswig-Holstein erweist sich darin als die mitgliederstärkste und älteste Vereinigung zu Fragen der Freiraumplanung im norddeutschen Raum. Als Diskussionsforum und berufsübergreifender Interessen-vertretung dient er Gartenarchitekten und Freiraumplanern, Angehörigen von Baumschul- und Staudenbetrieben sowie Unternehmern des Garten- und Landschaftsbaus.

Neben einer Würdigung der Verbandsgeschichte wird daher eine Reihe namhafter Planer in Kurzbiografien vorgestellt, die den Verein ebenso nachhaltig prägten wie die Freiraumentwicklung ihrer jeweiligen Region; andere Kurzbiografien stellen Persönlichkeiten in den Mittelpunkt, die in der Forschung bislang kaum berücksichtigt wurden:

Wilhelm Holtz (1846-1912, erster Stadtgartendirektor von Altona)

F. Georg Hölscher (1866-1932, Gartenarchitekt in Harburg a. d. Elbe)

Ferdinand Tutenberg (1874-1956, Königlich Preußischer Gartenbaudirektor, Altona)

Alfred Reimann (1877-1955, Gartenarchitekt in Hamburg)

Harry Maasz (1880-1946, Gartenarchitekt in Lübeck)

Wilhelm Luserke (1884-1970, Gartenarchitekt und Verwaltungsbeamter in Hamburg)

Victor Huhn (geb. 1903, Planer und Unternehmer in Berlin, Hamburg)

Karl Gustav Rausch (1903-1967, Planer und Verwaltungsbeamter in Berlin, Hamburg)

Per Halby Tempel (1923-1997, Planer und Verwaltungsbeamter in Hamburg, Wuppertal, Düsseldorf)

u.a.

Aus der Rezension von Clemens A. Wimmer [Zandera 27 (2012), Nr. 1, S. 42]:

„Das scheinbar schmale Heft ist außerordentlich inhaltsreich und enthält viele neue Informationen und Abbildungen. Chronologisch werden die Tätigkeiten der Landesgruppe im Kontext mit der Entwicklung des Gesamtvereins und der konkurrierenden Verbände nachvollzogen. Eingeflochten sind interessante Beiträge über bedeutende und aktive Mitglieder der Landesgruppe. […] Das durchgehend farbig illustrierte Heft zeigt auch zahlreiche Porträts, Ansichten und Entwürfe nicht nur aus der Gartenbaubücherei, sondern unter anderem auch aus städtischen und privaten Archiven.

Eine Tabelle im Anhang verzeichnet die Amtsträger für alle Vereinsjahre, wobei allerdings wegen der schlechten Quellenlage manche Lücken bleiben. 279 Fußnoten belegen die sorgfältige Forschungsarbeit.

Man darf gespannt sein, ob andere Landesverbände und der Bundesverband ähnlich vorbildliche Jubiläumsschriften vorlegen werden.“

Das 84-seitige Heft ist durchgehend farbig bzw. s/w illustriert.

Titel: Einblicke und Ausblicke. 110 Jahre DGGL Hamburg/Schleswig-Holstein (=Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein e.V., Jahresheft 2011/2012)

Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL)

Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein e.V.

Erschienen: Hamburg 2011

ISBN: 978-3-00-036545-4

Garten- und B(r)aukunst: Das Elbschlösschen in Nienstedten

Informationsschild. Text und Layout im Auftrag des bezirksamts Hamburg-Altona, MR, Fachabteilung Stadtgrün, 2011

Ende des 18. Jahrhunderts wurden die westlichen Elbdörfer für wohlhabende Bürger aus Altona und Hamburg attraktiv. Am pittoresken Elbhang entstanden vornehme Landsitze mit ‚englischen Gärten‘. Auch der dänische Architekt Christian Frederik Hansen (1756-1845) und der französische Architekt, Gartenkünstler, Inneneinrichter und Zeichner Joseph Ramée (1764-1842) schufen eine Reihe klassizistischer Landhäuser und landschaftlicher Gartenszenerien. Das später „Elbschlösschen“ genannte Wohngebäude in Nienstedten wurde Hansens letzter Bau im Hamburger Raum vor seinem Umzug nach Kopenhagen im Jahre 1804.

Hansens Auftraggeber, der Kaufmann Johann Heinrich Baur, konnte sich nur kurz an dem tempelartigen Landhaus erfreuen: Er verschied ein Jahr nach Fertigstellung des Gebäudes.

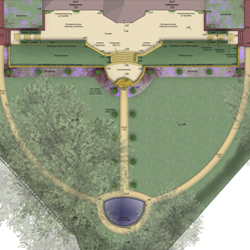

Sein Bruder Georg Friedrich Baur übernahm den Besitz 1807. Es gibt Hinweise darauf, dass Ramée daraufhin den Garten neu arrangierte. Einige Jahre später gestaltete Ramée den heute noch existierenden „Baurs Park“ in Blankenese und eine Reihe von weiteren Gärten am hohen Elbufer. Eine 1865 entstandene Karte zeigt das „Elbschlösschen“ eingebettet in lichte Gehölzgruppen und weit geschwungene Rasenflächen.

Brunnenskulptur Hirschpark

Fachberatertätigkeit beim beschränkten Wettbewerb für eine Brunnenskulptur im „Französischen Garten“ des Hamburger Hirschparks am 8. November 2011 in Altona

Wesselhoeftpark in Hamburg-Klein-Flottbek

Pflege- und Entwicklungsplan in Kooperation mit baldauf + große – landschaftsarchitekten

Im Auftrag des Bezirksamts Hamburg-Altona, Management des öffentlichen Raumes, Abteilung Stadtgrün

„Haus Rissen“ in Hamburg

Gartenhistorische Analyse für Mareille Ehlers, Landschaftsarchitektin

Dissertation: Anguis in herba

Gartenpädagogik und Weltveredlung im Lebenswerk des schwedischen Agitators Olof Eneroth

Hamburg, disserta-Verlag, 2011, 374 Seiten,

ISBN-10: 3942109689

ISBN-13: 978-3942109680

Olof Eneroth (1825-81) ist in Deutschland unbekannt und auch in seinem schwedischen Heimatland nur Fachleuten der Gartenkunst, der Pomologie und der Pädagogik ein Begriff. Dabei war er ein vielseitiger und erfolgreicher Mann: Der „Vater der schwedischen Pomologie“ war auch Gartendirektor der staatlichen Eisenbahn, selbständiger Gartenplaner, als Dichter von der „Schwedischen Akademie“ zweifach ausgezeichnet, ein Doktor der Philosophie und fleißiger Autor in Fragen der Gartenkultur, Pädagogik und Kunst. Er war gut bekannt mit Größen aus Schwedens Wissenschaft und Kunst wie der Autorin Fredrika Bremer, dem Botaniker Elias Fries, dem Dichter P.D.A. Atterbom, der Salondame und Dichterin Thekla Knös, dem Schulreformer Thorsten Rudenschöld, den Pädagogen Anders und Fridtjuf Berg … – die Liste ließe sich fortführen.[1]

1868 brachten die deutschen „Illustrirte[n] Monatshefte für Obst- und Weinbau“ Eneroths Biographie und Porträt. Mehrseitige Nachrufe oder kurze Nachrichten seines Ablebens erschienen 1881 in schwedischen Gartenzeitschriften und Journalen, der deutschen „Gartenflora“, den „Pomologische[n] Monatshefte[n]“ und der „Hamburger Garten und Blumenzeitung“ und belegen, dass seine Bedeutung für die Gartenkultur über Schweden hinaus wahrgenommen wurde.[2]

Die Tatsache, dass Eneroth eine größere Summe zur Einrichtung eines Lehrstuhls „der Lehre des Zusammenhanges zwischen den Naturgesetzen und der sittlichen und physischen Veredlung des Menschen“ hinterließ, welcher 56 Jahre nach seinem Tod an der Hochschule Stockholm eingerichtet wurde,[3] führte in den 1930er Jahren zu einer öffentlich geführten Kontroverse über die Absicht seiner Donation und einigen Veröffentlichungen zu Eneroths pädagogischem Denken.[4] Auf seine gartenhistorische Bedeutung erstreckte sich diese Diskussion jedoch nicht, sie ist erst in den letzten Jahren in den Blickwinkel der schwedischen Gartenforschung gerückt: Insbesondere Nolin und Klintborg Ahlklo haben auf Eneroths Bedeutung für die schwedische Gartenkultur hingewiesen.[5] Eine eingehendere biographische oder auf den Zusammenhang von Gartenkultur und Erziehung bezogene Untersuchung stand aber bislang aus. Dafür kommen mehrere Gründe in Betracht:

Die Geschichtsschreibung der schwedischen Gartenkunst ist erst seit relativ kurzer Zeit dabei, das 19. Jahrhundert aufzuarbeiten. Dem jahrzehntelang einzig dastehendem Standardwerk der schwedischen Gartengeschichte, Sten Karlings „Trädgårdskonstens historia i Sverige intill Le Nôtrestilens genombrott“ [Die Geschichte der Gartenkunst in Schweden bis zum Durchbruch des Le Nôtre-Stils] aus dem Jahr 1931, [6] wurde erst 1993 durch Magnus Ollausson „Den Engelska parken i Sverige under gustaviansk tid“ [Der englische Park in Schweden während der gustavinischen Ära (1771-1809)] zur Seite gestellt, 1999 gefolgt von Catharina Nolins „Till stadsbornas nytta och förlustade. Den offentliga parken i Sverige under 1800-talet“ [Zum Nutzen und zum Vergnügen der Städter: Der öffentliche Park in Schweden im 19. Jahrhundert]. Dies dürfte seinen Grund darin haben, dass die durch „Brezelwege“ und „Teppichbeete“ geschmückten Gärten des 19. Jahrhundert auch in Schweden lange Zeit als künstlerisch unbedeutend galten. [7] Dass seit dem ersten Weltkrieg „deutsch“ in Schweden negative Assoziationen auslöste und der Begriff „tyska stil“ [deutscher Stil] unter schwedischen Historikern als Synonym für Parks des 19. Jahrhunderts nicht ungebräuchlich ist,[8] mag zu dieser negativen Besetzung der Gartenalagen dieser Zeit beigetragen haben.

Doch auch das Thema ‚Eneroth’ hat seine spezifischen Schwierigkeiten. Trotz seiner bemerkenswerten literarischen Produktiviät hat Eneroth – anders als vergleichbare Gartenautoren wie Gustav Meyer, Eduard Petzold und Hermann Jäger kein ‚Lehrbuch’ über Gartenkunst hinterlassen. Seine Gartenidee muss also erst rekonstruiert werden. Und trotz seiner jahrelangen Tätigkeit als Gartengestalter war bislang nur ein einziger Gartenplan – Trolleholms Schlossgarten – aufzufinden und nur wenige Reste seiner weiteren Arbeiten sind in heutigen Gärten erkennbar. [9] Dies fordert eine Konzentration auf sein voluminöses, etwas „schweres“ literarisches Werk.

„Eneroth in größeren Portionen zu lesen, fühlt sich manchmal an, wie ein Fünf-Gänge-Menü mit einem kräftigen Getreidebackwerk einzuleiten. [Sein Stil] ist so engagiert und so wohlformuliert, dass beinahe jede Bedeutung herausgenommen und aphoristisch angewendet werden kann, und man öffnet den Rachen weit und schluckt mit Freude Schlagwort auf Schlagwort. Eneroths Von-oben-Perspektive ist auf Dauer jedoch schwerverdaulich“, beschreibt Ahlko ihr Lektüreerlebnis. [10]

Sein Werk hält jedoch auch besondere Möglichkeiten für den Historiker bereit. Eine kurze Autobiographie in Prosa sowie zahlreiche autobiographische Gedichte zeigen eine vielschichtige Persönlichkeit, deren Selbstentwurf – und von einem solchen lässt sich bei Eneroth mit vollem Recht sprechen – nachzuvollziehen, eine wahre Freude sein kann. [11] Und dies umso mehr, als diese zur Veröffentlichung bestimmten Selbstbeschreibungen von einem privaten Briefwechsel kontrastiert werden, der ein ganz anderes Bild der „edle[n] und hervorragende[n] Natur“ zeichnet, „bei welcher Kopf und Herz in bestem Einvernehmen standen“ [Lucas 1881], [12] nämlich das der „anguis in herba“ [Eneroth 1862], [13] der Schlange im Gras. Insbesondere diese freimütigen Texte sind geeignet, den Gaumen nach der schweren, bisweilen etwas trockenen Kost seiner Veröffentlichungen zu erfrischen. Sie zeigen eine vielschichtige Persönlichkeit, deren lebensbejahendes Werk mit Krankheit und dem Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit kontrastiert wurde.

Für die Geschichte der Gartenkunst mit ihren Bezügen zu Pädagogik, Philosophie und auch der Pomologie in der Mitte des 19. Jahrhunderts sind Eneroths Leben und Werk aufschlussreich. Seine – von wenigen Zeitgenossen und Historikern wahrgenommene – Strategie zur Beförderung von Erziehung und Gartenkultur macht ihn zu einer Ausnahmeerscheinung der Gartenhistorie. Als hilfreich für das Verständnis gesellschaftlicher und privater Zusammenhänge, auf welche diese Korrespondenz häufig Bezug nimmt, erwiesen sich neben den einschlägigen biografischen und ideengeschichtlichen Standardwerken [14] vor allem die Monographien über Eneroths Zeitgenossen Anders Berg, [15] Fredrika Bremer, [16] Elias Fries [17] und Thekla Knös. [18] Da für andere, in Bezug auf Eneroths Werk wichtige Persönlichkeiten wie die des bedeutenden Gärtners und Gartenautors Daniel Müller oder des Pädagogogen und Schulgartenautors Fredrik August Ekström bislang keine derartigen Untersuchungen existieren, musste hier Grundlagenarbeit geleistet werden, die hoffentlich Anknüpfungspunkte für vertiefende Arbeiten zur schwedischen Gartenhistorie bieten wird.

Aber auch für die Erziehungsgeschichte ist Eneroths Werk von Bedeutung. Viele seiner Forderungen scheinen noch immer aktuell: Etwa der Ruf nach mehr körperlicher Bewegung in der Schule, damals als Ausgleich zum normalen Unterricht, heute auch, um den zunehmenden motorischen Defiziten zu begegnen. Oder die ästhetische Aufwertung städtischer Wohngebiete – unter dem Titel „Wohnumfeld-Verbesserung“ ein mittlerweile klassisches Arbeitsfeld der Freiraumplanung – in der die Schulen oft Zentralpunkte räumlicher und institutioneller Vernetzung sind. Für Eneroth waren Schulgärten und grüne Stadtplätze Ansatzpunkte einer Befreiung vor allem der Stadtkinder vom steingrauen Alltag. Gartenarbeit – heute als Therapie bei körperlicher und geistiger Behinderung eingesetzt, zur Regeneration bei psychischen Erschöpfungszuständen und in der Seniorenbetreuung – steht Eneroths Gartenpädagogik nahe, indem sie sich als aktivierend und bewusstseinsfördernd versteht. [19]

Der Begriff der Gartenpädagogik wurde von Eneroth nicht verwendet und ist auch weder in der Erziehungswissenschaft [20] noch unter Gartenhistorikern gebräuchlich, [21] obwohl die Verbindung von Garten und Erziehung eine lange Tradition hat. Als Gartenpädagogik bezeichne ich diejenige Erziehungslehre, welcher die Gartenkultur ein wesentlicher Bestandteil ist und welche Gartenkultur und Erziehung so zusammendenkt, dass sie einander wegen einer angenommenen inneren Verwandtschaft fördern. Gartenpädagogik unterscheidet sich von gartenkulturell relevanten Ausbildungszweigen (wie zum Beispiel der Freiraumgestaltung oder dem Gartenbau) einerseits sowie erzieherisch wirksamen Instituten (zum Beispiel allgemeinbildende Schulen und Internate mit Schulgärten) dahingehend, dass Gartenpädagogik ein persönliches Verhältnis des Schülers/ des Zöglings zur im Garten kultivierten ‚Natur’ voraussetzt oder schaffen will. Der Begriff der Gartenpädagogik ist eng mit der Vorstellung verbunden, dass sich das Bewustsein durch Naturerfahrungen formen lasse; die Idee der Gartenpädagogik ist in ihrem Bezug auf ‚Natur’ ebenso diffus wie der Naturbegriff selbst, [22] gleichwohl als Idee von großer Ausstrahlungskraft gewesen.

Eneroths Gartenpädagogik ist nur eine Ausprägung aus einer Vielzahl ähnlicher Konzepte, deren Zusammenhang bislang kaum erfasst ist. Dabei sahen sich Reformkräfte der schwedischen Pädagogik in Eneroths Umfeld durchaus in einer Tradition von Comenius, Rousseau und Pestalozzi, von Autoren also, welche die Einbeziehung gartenbaulicher oder landwirtschaftlicher Tätigkeit in die schulische Erziehung forderten. Um Eneroths Stellung in dieser Tradition auch nur ungefähr verorten zu können, sollen gartenpädagogisch relevante Aspekte aus den Schriften der genannten und einiger weiteren Pädagogen Eneroths Idee gegenübergestellt werden.

Als wesentlicher Teil der Gartenpädagogik insgesamt und auch als Zentralpunkt in Eneroths Schaffen harrt das Thema der Schulgärten ebenfalls noch seiner systematischen gartenhistorischen Erschließung. Für die Einschätzung von Eneroths Schulgartenidee und ihrer Bedeutung in der seinerzeit beginnenden Schulgartenbewegung erwies es sich als Glücksfall, dass Eneroth eine öffentliche Auseinandersetzung mit dem Schulgartenautor Fredrik August Ekström ausfocht. Aufschlussreich für Eneroths Position ist auch seine Korrespondenz mit befreundeten Schulreformern. Zusätzlich konnte ich auch auf einige aufschlussreiche Forschungsarbeiten zur schwedischen Schulgartengeschichte aus jüngerer Zeit zurückgreifen. [23]

Nun ist aber auch das Zentralthema ‚Eneroth’ mit meiner Arbeit nicht erschöpft. Einen wichtigen, noch zu erforschenden Bereich seines Schaffens sehe ich in den vielleicht Dutzenden von Schulgärten, bei denen er planerisch tätig war, ohne dass er sie in seinen Aufzeichnungen auch nur namentlich erwähnt hätte. Ein weiterer Bereich ist derjenige der Bahnhofsgärten, deren Anlage ihm zehn Jahre unterstand, ohne dass sich im zentralen Archiv der schwedischen Eisenbahn ein einziger Plan erhalten hätte. Hier müssten weitere Forschungen systematisch Zeitungen und Fotoarchive auswerten. Ein dritter Bereich ist derjenige der Privatgärten für die ‚Brukspatroner’ [Gutsherren]. Hier wäre zunächst der private Archivbestand der Familie Trolle-Bonde auszuwerten, für die er tätig war. Aber auch die in seinem voluminösen „Herregårdar uti Södermanland“ [Herrengüter in Södermanland] behandelten Güter kämen dafür in Betracht, denn Eneroth war ein Meister darin, verschiedene Arbeiten miteinander zu verbinden. Auch weitere Arbeiten für öffentliche Auftraggeber wie im Falle des Vasaparks in Västerås [24] wären denkbar. Auch die Suche nach den Erben seiner Schwester Edla Eneroth, die ihren Bruder um 18 Jahre überlebte und möglicherweise private Unterlagen von ihm besaß, könnte noch Ergebnisse zeitigen. Schließlich gibt es sicher noch viele Briefe von Eneroth, und vielleicht ebenso viele über ihn, die in privaten und öffentlichen Archiven des In- und Auslandes ruhen. Es könnte vermutlich ein eigenes Buch füllen, Eneroths Beziehung zu den vielen prominenten Schriftstellern und Wissenschaftlern, den Gutsherren, den Vorstandsmitgliedern im ‚Schwedischen Gartenverein’ etc. zu untersuchen und aufzuzeigen, inwieweit Eneroths ‚grüner Deckmantel’, seine ‚anguis in herba’-Existenz, funktionierte.

Abweichend von diesen Fragestellungen ist das Hauptziel dieser Arbeit, Eneroths Gedankenwelt darzulegen und seine Gartenpädagogik in ihrer Beziehung zu verwandten Konzepten zu erklären. Dabei ist es nicht mein Anliegen, seine Vorstellungen nach gesellschaftlichen Werten unserer Zeit zu bewerten. Naturgemäß hat ein zeitlicher Abstand von eineinhalb Jahrhunderten mit den uns eingeschriebenen Erfahrungen zweier Weltkriege, kirchlichen Machtverfalls, technischer Optimierung, ‚Gender’, der Umweltbewegung und der ‚Pisastudie’ dazu geführt, viele Fragen heute anders zu beantworten oder sogar zu stellen, als Eneroth dies am Ausklang der schwedischen Romantik und mitten im Industrialisierungsprozess tat. Ich möchte mich jedoch in der wertenden Beschreibung dieser Diskrepanz auf wenige Anmerkungen und das Resümee beschränken; es scheint mir der größere Gewinn, Eneroths Gedankenwelt auf ihre eigene Kohärenz zu prüfen und so den Blick für die Unzulänglichkeiten unserer eigenen Vorstellungen zu schärfen.

Neben seinen Veröffentlichungen greife ich dafür hauptsächlich auf seine umfangreiche Korrespondenz zurück, die hier erstmals in vollem zurzeit bekanntem Umfang berücksichtigt wird. Da sie größtenteils nur in handschriftlichen Originalen und in verschiedenen Archiven vorliegt, meist keine Antwortschreiben erhalten sind und der private Schriftwechsel voller Anspielungen, Metaphern und nur den Adressaten geläufige Bezüge ist, hat ihre Auswertung einen wesentlichen Teil dieser Arbeit ausgemacht. Ich hoffe, sie trägt dazu bei, Eneroths Verdienst an der Gartenkultur Schwedens zu erhellen und das Verständnis für einen hartgesottenen Idealisten, der sein Leben der Kultivierung der Welt verschrieb, zu fördern.

[1] Vgl. Verzeichnis von Eneroths Korrespondenz in Kapitel 7.2.

[2] Lucas, Olof Eneroth, 1868, S. 97-99.

Redaktion der Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift, Olof Eneroth, in: Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift, 1881, S. 97-100.

Redaktion der Skånska Trädgårdsföreningens Tidskrift, Olof Eneroth, in: Skånska Trädgårdsföreningens Tidskrift, 1881, S. 67. [Nach Ahlklo, monstergodset Trolleholm, 2003, S. 76-77.]

Redaktion der Hamburger Garten- und Blumenzeitung, Personal-Notiz, in: Hamburger Garten- und Blumenzeitung, 1881, S. 384.

Lucas, Olof Eneroth, 1881, S. 231-233.

[3] Wiberg, Olof Eneroth 1950, S. 531.

[4] Eine Reihe von Zeitungs- und Zeitschriftenartikelnartikeln zu diesem Streitthema sind gesammelt in Hall, Eneroths-Affären, 1939. Vgl. auch Halls weitere Publikationen zu Eneroth im Literaturverzeichnis.

[5] Rylander, Fjällnära Trädgårdar, 1996, geht auf Eneroths Tätigkeit als Gartendirektor der schwedischen Eisenbahn ein; Nolin, Till stadsboernas nytta och förlustade, 1999, diskutiert Eneroths Bedeutung bei der Entwicklung schwedischer Volksparks; Lindell, Adelsnäs, 1999, behandelt Eneroths pomologische Arbeit auf Adelsnäs; Ahlklo, monstergodset Trolleholm, 2003, untersucht Eneroths Parkkonzept für Trolleholm sowie seinen Begriff von innerer und äußerer Kultivierung.

[6] Eine ausführliche Besprechung dieses Werkes findet sich bei Pochat, Geschichte der Gartenkunst in Schweden, 2007, S. 253-274.

[7] Nolin, till stadsboernas nytta och förlustade, 1999, S. 21.

[8] Vgl. Ebd., S. 88, 323; Schnitter, Svenska Trädgårdsföreningen, 2001, S. 41, 47.

[9] Diese Reste bestehen aus alten Obstbäumen auf den Herrensitzen Wibyholm, Hörningsholm und Kvistrum in Schweden. Vgl. Kapitel 2.4.5.

[10] „Att försöka läsa Eneroth i större portioner känns ibland som att inleda en femrätters middag med en rejäl grädbakkelse. Det är så engagerat och så välformulerat att nästan varje mening kan brytas ut och användas aforistiskt, och man gapar stort och sväljer med glädje slagord på slagord. Eneroths ovanifrånperspektiv är dock i längden svårsmält” [Ahlklo, monstergodset Trolleholm, 2003, S. 77. Übersetzung von mir].

[11] Als Selbstentwurf verstehe ich den Versuch, die eigene Persönlichkeit bewusst zu gestalten. Zum Begriff des Selbstentwurfs als künstlerischer Prozess vgl. Mattenklott, Sich selbst entwerfen, 2003, S. 15ff, sowie Mattenklott, Kindheit als Entwurf, 2003, S. 27ff.

[12] Lucas, Olof Eneroth, 1881, S. 232.

[13] Olof Eneroth, Brief an Oscar Elis Leonard Dahm vom 16.02. 1862.

[14] Svenskt biografiskt lexikon 1-29, Stockholm 1918-1997; Frängsmyr, Svensk idéhistoria 1-2, 2000.

[15] Berg, Anders Berg, 1940.

[16] Wieselgren, Fredrika Bremer och verkligheten, 1978.

[17] Eriksson, Elias Fries och den romantiska Biologien, 1962.

[18] Mansén, Konsten att förgylla vardagen, 1993.

[19] „Gartentherapie ist eine aktivierende Therapieform, bei der kranke oder behinderte Menschen von Fachleuten gärtnerisch und therapeutisch begleitet werden, um Schwierigkeiten und Probleme, Wünsche und Ziele durch Gartentätigkeit zu klären und ein eigenständiges Leben zu ermöglichen“. [Neuberger/ Schwarz-Kurth, Gesellschaft für Gartenbau und Therapie, 2002].

[20] Vgl. z. B. Blankerts, Geschichte der Pädagogik, 1982; Herrmann, Das pädagogische Jahrhundert, 1981; Herrmann, Die Formung der Volksgenossen, 1985 Herrmann, „Neue Erziehung“, „Neue Menschen“, 1987; Herrmann, Die Bildung des Bürgers, 1989, Herrmann/ Oelkers, Französische Revolution und Pädagogik der Moderne, 1989; Scheuerl, Klassiker der Pädagogik, 1, 1979.

[21] Vgl. Wormbs, Gartenlust und Erziehungskunst, 2000, S. V-VIII.

[22] Vgl. Schnitter, Eine Welt im Kopfe, 2003, S. 1ff.

[23] Söderbäck, En högviktiig angelägenhet, 1984; Johansson, Att skolas för hemmet, 1987; Sjöberg, Åtvidabergs skolor, 2002, Åkerblom, Footprints Of Schoolgardens in Sweden, 2005.

[24] Nolin, till stadsboernas nytta och förlustade, 1999, S. 174.

ehem. Garten Gildemeister in Hamburg-Osdorf

Die Wiederherstellung des denkmalgeschützten Gartens wurde auf Grundlage des gartenhistorischen Gutachtens mit Zielplan aus dem Büro Schnitter • Gartendenkmalpflege • Freiraumplanung im Jahr 2011 vom Eigentümer vorgenommen.

Alter Friedhof in Hamburg-Harburg

Der Hirschpark am Hamburger Elbhang

Eine Parkschöpfung aus drei Jahrhunderten

Erschienen in: stadt + grün, 10/2010, S. 52-57

„Wer nicht in deinem Schoos, Natur!

Auf Weisheit sinnt, Empfindung thränt

Zu Gott sich hebt und Freunde sehnt,

Der liebt Dich nicht, er nennt Dich nur.“

Inschrift um 1792 im Garten Godeffroy[i]

Heute zählt der gut 24 ha große Hirschpark in Hamburg-Blankenese mit seinem Damwildbestand, der alten, doppelreihigen Lindenallee und einem riesigen Bergahorn zu den bedeutendsten Grünanlagen am hohen Elbufer der Stadt. Ursprünglich war er ein Privatgarten der Kaufmannsfamilie Godeffroy und erhielt seinen Namen erst mit der Anlage eines Hirschgatters in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Etwa die Hälfte seiner Fläche bedeckt Buchenwald, ein Drittel ist als Wiesenfläche ausgebildet, der Rest verteilt sich auf Strauch- und Krautzonen. Botanisch besonders interessant ist die krautige Vegetation an den sonnigen Elbhängen.[ii]

Der Verbindung dieses attraktiven Naturraums mit der über den Elbstrand steil aufragenden Geestkante und den historischen Gestaltungselementen verdankt der Hirschpark sein besonderes Gepräge. Vom Elbuferhöhenweg bieten sich dem Besucher weite Blicke über das Elbtal und bis hinüber zu den gegenüberliegenden Geesthängen der Harburger Berge. Im Park wechseln auf dem hochgelegenen Plateau dichte Buchenbestände mit weiten Wiesenflächen ab, kontrastieren üppige Rhododendronpflanzungen mit der barock anmutenden Lindenallee, während ein ausladendes Rasenoval den Blick auf ein repräsentatives Landhaus freigibt.

Der Hirschpark kann als Prototyp einer „gewachsenen“ Anlage gelten, der mehrere Generationen ihren je eigenen Stempel aufgeprägt haben. Beispielhaft lassen sich darin verschiedene Gestaltungsphasen vom spätbarocken Bürgergarten bis zur öffentlichen Parkanlage der Reformgartenzeit des 20. Jahrhunderts ablesen. Daher haben die Hamburger Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Abteilung Gartendenkmalpflege, und das Bezirksamt Altona einen Pflege- und Entwicklungsplan erarbeiten lassen,[iii] der die verschiedenen Zeitschichten künftig deutlicher ablesbar machen soll.

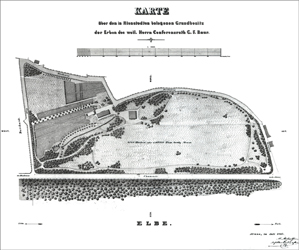

Landwirtschaft und spätbarocker Bürgergarten

Seit dem 18. Jahrhundert ist die landwirtschaftliche Nutzung der sandigen Geestlandschaft beim Dorf Dockenhuden auf dem Gebiet des späteren Hirschparks unter verschiedenen Eigentümern belegt.[iv] Doch erst mit der Arrondierung einzelner Flurstücke zu einem größeren, zusammenhängenden Landbesitz unter dem Kaufmann Johann Berend Rodde (1720–1786) scheint eine erste Ziergartenanlage nennenswerten Ausmaßes entstanden zu sein. Anzeichen für einen solchen Bürgergarten sind auf einer 1789 aufgenommenen Verkoppelungskarte von Dockenhuden in einigen linearen Gehölzstrukturen zu erkennen.

Diese Karte gibt jedoch bis heute Rätsel auf: Ist die darin verzeichnete Bauernkate identisch mit dem noch vorhandenen, allerdings umgebauten Bauernhaus, dem sog. Witthüs, das als ehemalige Hofstelle ein wichtiges Zeugnis der bäuerlichen Kultur der westlichen Elbvororte darstellt?[v] Zeigt sich in der doppelten Baumreihe, die auf dieses Gebäude zuläuft, bereits die heutige Lindenallee? Und wenn ja, warum ist diese Allee heute zur Hälfte zwei- und zur Hälfte vierreihig?

Nur wenige weitere Elemente dieses ersten Ziergartens haben sich bis in die Gegenwart erhalten, darunter ein alter Eichenhain und die Reste eines heute im Gehölz verborgenen einstigen Aussichtsplatzes.[vi] Doch zeigt die Karte, dass die Aussichten bereits in dieser spätbarocken Gartenphase durch Plätze und Sichtachsen absichtsvoll in Szene gesetzt waren.

Repräsentativer Landsitz im empfindsamen landschaftlichen Stil

Während Rodde in Dockenhuden noch den alten geometrischen Gartenstil pflegte, hatte die moderne Gestaltung im landschaftlichen Stil den Kontinent aus England bereits erreicht. Unter den ersten, die im Hamburger Raum diesem neuen Ideal huldigten, waren der Kaufmann Caspar Voght (1752-1839), der in Flottbek am Elbhang eine große ornamented farm mit repräsentativem Landhaus schuf (heute Jenischpark), sowie Georg Heinrich Sieveking (1751–1799), der mit befreundeten Kaufmannsfamilien einen Landschaftsgarten im Elbhangbereich von Neumühlen (heute Donners Park) erwarb und neu gestalten ließ.

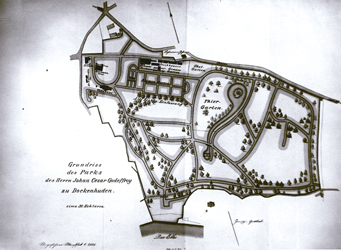

Doch früher noch als diese beiden griffen zwei Brüder aus der Familie französischer Immigranten den neuen Trend auf: Von Roddes Erben erwarb der Hamburger Kaufmann Jean César IV. Godeffroy (1742–1818) das Gelände in Dockenhuden und ließ darauf zwischen 1789 und 1792 von dem noch wenig bekannten Architekten Christian Frederick Hansen (1756–1845) ein klassizistisches Landhaus errichten. Es ist das früheste der 22 Hansen-Bauten für das Hamburger Bürgertum.[vii] Direkt benachbart entstand wenige Jahre später der Landsitz seines Bruders Pierre Godeffroy (1749–1822).

In seiner Frühphase wurde der Garten des Jean César IV. von Besuchern wegen seiner attraktiven Aussichten auf die Elbe, auf das Dorf Dockenhuden und das Mühlenberger Tal aufgesucht, das sich zwischen seinem Landsitz und dem seines Bruders erstreckte. Zeitgenossen beschreiben das Anwesen Jean Césars IV. wohl wegen seines hügeligen Terrains als „schweizerisch“, ein Eindruck, der auch beabsichtigt war, wie eine Präsentationszeichnung des von Hansen geplanten Landhauses nahe legt, wenn er das Gebäude vor eine imaginierte Gebirgskulisse platziert. Aber auch Anspielungen auf die bürgerliche Freiheit und den von Rousseau propagierten versittlichenden Einfluss der Natur[viii] können durchaus mitgedacht gewesen sein. Wie Caspar Voghts Anlage in Flottbek schmückten auch Godeffroys Garten romantisierende Inschriften – so an einer Gartenlaube[ix] und auch am Herrenhaus („Der Ruhe weisem Genuss“) –, aus denen sich die Intentionen dieses „ländlich einfachen“ Rückzugsortes mit einem derart repräsentativen Landhaus erschließen lassen.

Damit zeigte das Anwesen bereits in seiner Frühphase divergierende Gestaltungselemente. Die repräsentative Lindenallee passte eigentlich nicht zu einem ungezwungenen landschaftlichen Garten, schon gar nicht in Gestalt einer Doppelallee. Es mag der Pietät gegenüber den Baumriesen geschuldet gewesen sein, dass die Godeffroys die Lindenallee abseits des Haupteingangs bestehen, sie im westlichen Teil jedoch abräumen ließen, um den Blick auf das neue Landhaus nicht zu behindern. Doch sicher ist dies nicht. Und ein bis heute erhaltener Lindenhain lässt gar keine Gestaltungsabsicht erkennen.

Ganz und gar ungewöhnlich ist auch eine kleiner Tunnel, der einen quer durch den Garten verlaufenden öffentlichen Weg, den Blankeneser Kirchweg, unterquerte. Er erlaubte, von den Kirchgängern ungesehen an die pittoreske Aussichtsplattform am Südrand des Gartens zu gelangen.

Ergänzungen im „klassischen“ landschaftlichen Stil

In der folgenden Generation ließ Johan César V. Godeffroy (1786–1845) zwischen 1821 und 1835 von Alexis de Chateauneuf (1799–1853) ein Gärtnerhaus errichten.[x] Forschungen im Rahmen der Pflege- und Entwicklungsplanung konnten belegen, dass dieses Gebäude nicht – wie bisher angenommen – nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen worden war, sondern sich in den Kellergewölben und Erdgeschossmauern im Haus Elbchaussee 491 (Abb. 5) bis heute erhalten hat.

Die früheste Ansicht des Herrenhauses und einige Lagepläne lassen einen landschaftlichen Park erkennen, dessen Ränder nun mehr und mehr durch Gehölzpflanzungen einwuchsen. Ein am Parkrand verlaufender beltwalk mit Ausblicken auf die umgebende Landschaft und offene Wiesen- und Wasserflächen in der Parkmitte erinnert an die damals populären, „klassischen“ Gestaltungen eines Lancelot Brown in England oder eines Joseph Jacques Ramée (1764–1842) in Hamburg.[xi] Ob Ramée, der zeitweilig südlich des Godeffroy’schen Gartens wohnte,[xii] bei der Überarbeitung des Gartens mitgewirkt hat, wird sich wohl nicht mehr klären lassen.

Ergänzungen im Stil des Biedermeier und der Reformgartenkunst

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lassen sich sowohl biedermeierliche Partien als auch Reformgartenelemente ausmachen. 1873 wird eine „erst in neuerer Zeit entstandene Gartenanlage im französischen Styl“ mit Teppichbeeten unweit des Herrenhauses erwähnt.[xiii] Es handelt sich dabei vermutlich um den sogenannten Französischen Garten oder Antikengarten, dessen Reste sich bis heute erhalten haben. Er wurde zum Schmuckstück des Gartens, in dem eiserne Antikenrepliken und Blumenvasen aufgestellt und ein kleiner Springbrunnen installiert waren. Die Villa war in dieser Zeit „grünumrankt“ und die Teiche mit Goldfischen besetzt.[xiv]

Hatte die Anlage in der Frühzeit noch eine recht klare Komposition erkennen lassen, so änderte sich dies nun durch eine Fülle kleinteiliger Ausstattungselemente: Die heute ausgedehnten Rhododendronpflanzungen soll Johan César VI. Godeffroy (1813–1885) veranlasst haben.[xv] Im Bereich nördlich des alten Gärtnerhauses lagen eine Reihe von Gewächshäusern und ein Gemüsegarten. Wahrscheinlich datiert auch das architektonisch ungewöhnliche Wild-Futterhaus aus dieser Phase. In seinem rustikal und bunt verspielten Stil ist es ein ungewöhnliches Relikt des 19. Jahrhunderts. Unklar ist, ob die in Fotografien des frühen 20. Jahrhundert erkennbaren Knüppelholzbrücken über den schmalen Parkteich noch aus Godeffroy’scher Zeit datierten. Unter dem jagdbegeisterten Johan César VI. entstand um 1860 im Park ein Rehwildzwinger.[xvi]

Die personengeschichtliche Bedeutung des Parks verdankt sich vor allem der Familie Godeffroy. Ihre wechselvolle Geschichte wurde Anfang des 20. Jahrhunderts zusammengestellt,[xvii] erschien 1998 in Romanform[xviii] und ist erst 2006 in einer weiteren Untersuchung veröffentlicht worden.[xix] Unter den Familienmitgliedern ragt insbesondere Jean César VI. heraus. Von 1859 bis 1864 war er Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, war auch Mitbegründer der Norddeutschen Bank und der Norddeutschen Versicherungsgesellschaft. Seine geschäftlichen Aktivitäten in Australien und Samoa brachten ihm den Titel eines „ungekrönten Königs der Südsee“ und die Ehrenmitgliedschaft in der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte ein: Seine Kapitäne hatte er angehalten, zoologisches, botanisches und völkerkundliches Material von ihren Reisen mitzubringen und im 1861 eröffneten Museum Godeffroy ausstellen ließ.

Nach der Zahlungseinstellung des Handelshauses Godeffroy wurde der Besitz 1889 an den Industriellen und Gartenenthusiasten Ernst August Wriedt (1842–1923) veräußert. Zahlreiche Postkarten des Französischen Gartens aus dem frühen 20. Jahrhundert belegen, dass dieser Gartenteil mit seinen wechselnden Blumenarrangements ebenso wie der Hirschzwinger ein beliebtes Ausflugziel gewesen ist.

Nach Wriedts Ableben erstand 1921 der Rigaer Holzindustrielle Ferdinand Nather (1871–1924) das Anwesen, verbrachte dort aber nur ein Jahr bis zu seinem frühen Tod im Februar 1924.[xx]

Umbau zur öffentlichen Parkanlage