Aktuelle Planungen am Wallringpark/Planten un Blomen

Dienstag, 12. März 2024, 18 Uhr

im großen Hörsaal des Museums für Hamburgische Geschichte, Holstenwall 24

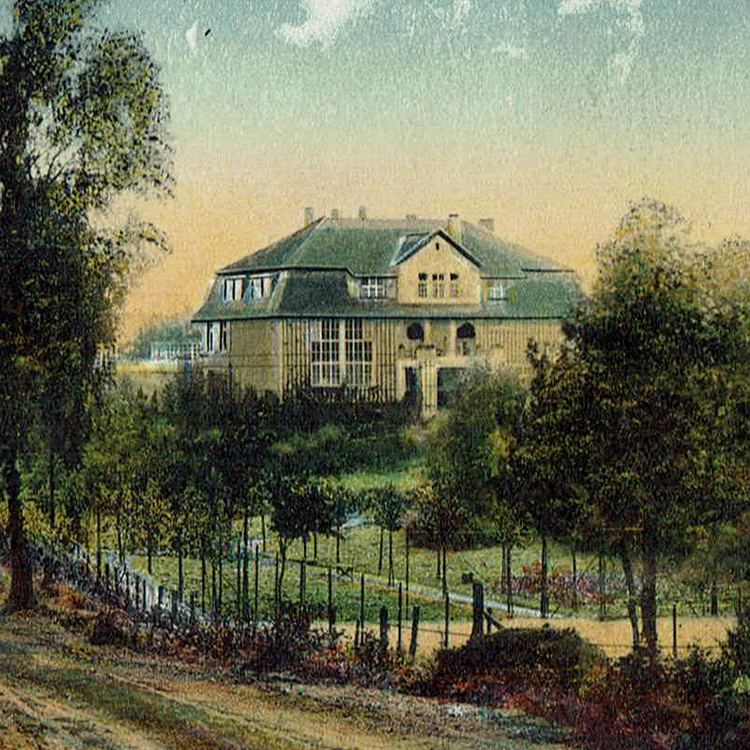

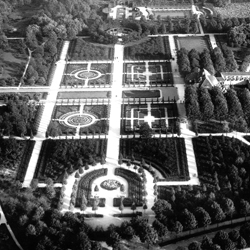

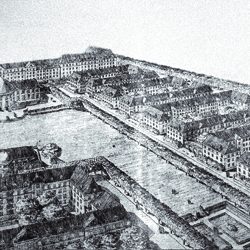

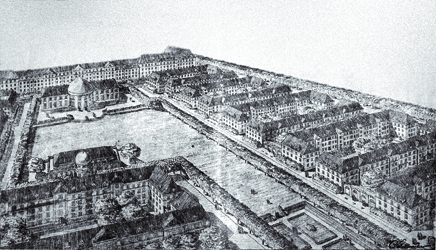

Sieben Jahre nach dem ersten Informations- und Gesprächsabend „Wachsende Stadt – schrumpfender Park“ hat sich viel in Planten un Blomen getan. Das Teehaus in den Großen Wallanlagen ist wieder eröffnet worden und die Schaugewächshäuser sollen instandgesetzt werden. Außerdem haben sich die Planungen zur baulichen Erweiterung der Bucerius Law School im Bereich des Alten Botanischen Gartens konkretisiert: mit zwei Baukörpern mit bis zu sieben oberirdischen Geschossen und gesamt über 9.400 m² Geschossfläche. Eine Änderung des geltenden Bebauungsplans zur Ermöglichung dieses Vorhabens ist in Vorbereitung.

Eine Pressestimme dazu finden Sie hier: https://taz.de/Zeit-Stiftung-stiftet-Unfrieden/!5995002/

Als Gemeinschaftsveranstaltung Hamburger Garten-, Denkmal- und Architekturverbände und unter Beteiligung der Bucerius Law School haben wir über das Bauvorhaben und mögliche Auswirkungen auf die öffentliche Parkanlage informiert und mit Befürwortern und Kritikern des Vorhabens gesprochen.

Programm:

18.00 Begrüßung und Einführung

Dipl.-Ing. Kristina Sassenscheidt, Denkmalverein Hamburg

Planungsverlauf aus Sicht des Runden Tisches „Erweiterung Bucerius Law School“

Dr. Joachim Schnitter, DGGLDie geplante Erweiterung der Bucerius Law School

Prof. Michael Hartung, Bucerius Law School/ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius

Das Bebauungsplanverfahren Neustadt 51/ St. Pauli 46 „Erweiterung Bucerius Law School“

Michael Mathe, Bezirksamt Hamburg-Mitte, Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung

Sichtachsen vom Wallring auf die Denkmale

im Alten Botanischen Garten

Prof. Anna Zülch

Der Alte Botanische Garten und seine Pflanzenschätze

Dr. Hans Helmut Poppendieck, Botanischer Verein

Planten un Blomen:

Park der Hamburgerinnen und Hamburger

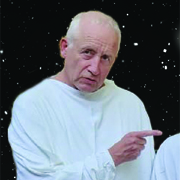

Senator a. D. Jörg Kuhbier, Freundeskreis Planten un Blomen

Podiumsgespräch

Dr. Hans Helmut Poppendieck – Dr. Jens Beck, Hamburger Denkmalschutzamt – Prof Manuel Hartung, Bucerius Law School/ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius – Prof. Anna Zülch – Michael Mathe, Bezirksamt Hamburg-Mitte – Dr. Joachim Schnitter, DGGL Hamburg/Schleswig-Holstein

Moderation: Dipl.-Ing. Kristina Sassenscheidt

Veranstaltende:

- Botanischer Verein zu Hamburg e. V.

- Bund Deutscher Landschaftsarchitekt:innen bdla Landesverband Hamburg e. V.

- Denkmalverein Hamburg e. V.

- Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein e. V. (DGGL)

- Freundeskreis Planten un Blomen e. V.

- Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur e. V., Zweig Hamburg

- Green4 (Gemeinschaftsinitiative von: Bund Deutscher Baumschulen e. V., DGGL und Fachverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Hamburg e. V.)

- Hamburgische Architektenkammer

- Patriotische Gesellschaft von 1765, Arbeitskreis Denkmalschutz